也许镜头有着远胜语言的冲击力和穿透力。连日来,3岁小难民艾兰・库尔迪的遇难照片在社交媒体上被疯狂地转发,轰动了全世界,甚至改变着地缘政治结构。

土耳其多安通讯社摄影记者德米尔(Nilüfer Demir )经过博德鲁姆海滩时,拍下了这组照片:一个穿红上衣、深色短裤的男孩被冲到岸边,脸部朝下埋在沙中,身体不断被海浪拍打。

小男孩名叫艾兰·科尔迪(Aylan Kurdi),来自遭到ISIS(伊斯兰国)武装攻击的叙利亚边境小镇科巴尼,为了躲避战火,父母带着他和5岁的哥哥乘坐小船,试图穿越地中海到欧洲,却不幸发生翻船事故,除父亲逃生之外,一家四口淹死三人。

德米尔说,那时已经无力回天,没办法把他救回来了。拍照初衷是想表达出男童遗体的“无声呐喊”。

一时间,从南部的西班牙到北端的瑞典,整个欧洲陷入深深的悲哀和反思。人权观察组织中东与北非分部官员形容这张照片“怵目惊心”。英国《独立报》惊呼:“如果这极具冲击力的的照片还不能改变欧洲对待难民的态度,那么还有什么能够改变这一切?”意大利《共和国报》称照片“令世界沉默。”

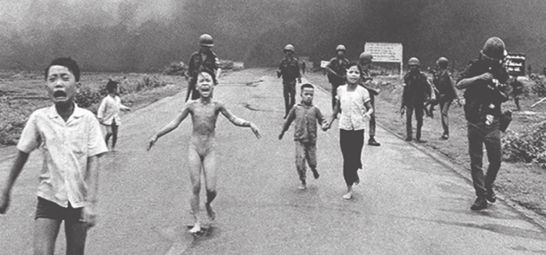

1972年越南,21岁的黄幼公按下快门拍摄了名为《战火中的女孩》的照片: 一名被汽油弹烧伤的越南女孩光着身子在公路上痛苦地奔跑。这张照片被认为“加速了越战的结束”。

有人把它与越南战争期间女童为躲避美军燃烧弹而裸奔的著名照片相比,以此希望成为欧洲难民危机的一个转折点。

叙利亚发生内乱以来,已产生难民超过300万。据联合国数据,今年年初以来,有超过30万人取道地中海偷渡前往欧洲,其中至少有2600人在途中命丧大海。这些难民首先逃向土耳其等国,然后再想办法去其他国家。

但是从踏上欧洲的那一刻起,他们遇到的就是想象不到的森严壁垒。今年4月的海难发生后,联合国人权特派员将批评矛头直指欧盟,认为正是欧盟方面长期以来“不作为”,才导致北非“蛇头”人贩子的生意越来越红火。

欧洲突然不冷漠了?

在一片祈祷声和谴责声中,人道主义之光再次普照,欧洲各国纷纷向中东难民敞开国门,久拖未决的叙利亚难民问题似乎因为一张照片获得“暂时解决”。欧洲决定施行“持久的、强制性的”难民份额分配计划,由几个大国分摊难民配额。

德国最积极,一次性开放边境让两万余难民入境。默克尔通过与欧盟的协调,将滞留在匈牙利等国的难民由欧洲多国“认领”,难民感激地打出“默克尔妈妈”的牌子。

法国总统奥朗德发言称已做好准备在未来2年内接收2.4万名难民;卡梅伦也改变了调子,承诺未来5年英国将从联合国难民营接收2万名叙利亚难民;芬兰总理甚至宣布把自己的房子提供给难民。

难民中有大量穆斯林,但罗马教皇依然呼吁“每个教区收留一个难民家庭”,仿佛千年的宗教藩篱被这张照片瞬间打破了。

在民间,支持难民呼声也一下子变高。照片传开之后,英国《独立报》发起了一场“欢迎难民”的运动,已有数十万人签名;成千上万名瑞典民众聚集在首都斯德哥尔摩一个广场,高喊支持收容难民;奥地利维也纳火车站,许多人拿着食物和水,为到来的难民欢呼;慕尼黑的居民们用糖果和啤酒给了难民天使般的拥抱;甚至远在大西洋对岸的加拿大人,也上街抗议,要求政府接收难民……

善良的埃及富豪纳吉布·萨维里斯(Naguib Sawiris)也看不下去了,他振臂一呼,“卖给我一个岛,我还难民一个家”,他表示愿意自掏腰包购买希腊或意大利的一座空岛安置难民,并将就此寻求与两国政府磋商。

照片犹如一道“强力催化剂”,荷兰慈善机构一名工作人员坦言“以前,不少人对大量难民涌入感到担心,但现在人们意识到必须做更多事帮助他们。”

在这样的氛围下,仇视难民的人也会被万般谴责,照片一下子抬高了人道的“政治正确”,言论自由的“政治正确”也必须让位。德国一26岁男子因在facebook留言庆祝男童的死亡而面临最高3年的刑罚,是货真价实的“因言获罪”。

面对汹涌的舆情,长期干涉中东的美国想躲也躲不了。国际救援委员会和欧美其他几家非政府组织要求,美国在2016年底前安置6.5万名叙利亚难民。他们还号召美国政府增加接收难民的额度,从每年7万人增至10万人。美国国内也有不少民众和非政府组织向当局情愿。

照片真能改变什么?

烂摊子留给了地缘位置更近的欧洲,被指应为难民危机负主要责任的美国却不痛不痒地回应,西亚北非地区政局动荡导致的人道主义危机确实是“悲剧”,但美国尚无计划“认领”更多叙利亚难民。对此,欧洲国家纷纷表达不满,正是美国在中东等地区的“战争政策”导致了大量叙利亚人、伊拉克人失去家园成为难民,“但美国只收留了几百个难民,这对美国这个移民国家来说是耻辱。”

眼看着“危机公关”失败,美国国务卿克里9日表示,美国将在新一财年增加接收难民的数量,具体数字尚在讨论之中。美国国务院同日表示,为帮助欧洲应对当前的难民危机,美国决定出资2500万美元。2500万美元……这与美国在中东投入的军费相比,简直不值一提。

美国甚至还有人仍然嚷着要更多地军事介入叙利亚问题,共和党的一些总统竞选人近日声称,美国政府2013年应该直接军事介入叙利亚战事,甚至不惜付出与伊拉克战争相仿的代价。民主党总统竞选人、前国务卿希拉里也曾主张美国就叙利亚问题实行更加激进的政策,包括更多地培训叙利亚反政府武装。

英国首相卡梅伦虽然态度软化,但他同时强调比提供援助更重要的是寻找危机发生的根本原因。因为东欧人合法进入英国,让失业严重的英国公民不满,加上希腊债务危机,英国正在考虑明年就“是否退出欧盟”进行公投。

美英如此,欧洲大陆上的国家也在最初的“感动”之后,注意到现实问题。俗话说“请客人到家里吃饭不难,请客人搬进家里住就不容易了”,越来越多的难民开始让德国与奥地利等国的承受度逼近临界点。持续多年的叙利亚内战已经导致该国一半以上的人口流离失所,欧洲不可能、也不愿意消化这么多难民。

“蛋糕已经够小了,怎么分?”法国人发出了激烈的质问,调查显示超过一半法国民众反对为应对欧盟难民危机而接收更多难民或简化收容程序。除移民问题以外,奥朗德政府还面临300多万失业大军是等更头疼的问题。

9月3日,法国有超过1300辆拖拉机堵塞了巴黎的大道,要求法国政府减免农业税收,拯救农民的生计。

最热情的德国人自己也很困惑。不仅地方政府对接收计划表示反对,德国外长也表示,这只是临时救急,未来几天不能照办。德国之声评论文章《德国人疯了吗?》,直指“现在的问题是局面已经失去了控制,德国完全放弃了对不断增长的难民潮的引导和限制,甚至是有意地让所有难民进入德国境内。”

欧洲国家并非没有接收中东难民的传统,反对的人担心汹涌而来的穆斯林难民“破坏欧洲基督教的特性”、导致更多的恐怖袭击和拖垮欧洲的福利体系。碍于教皇的面子和“政治正确”,欧洲人对“教区接收难民”的号召不好怎么反驳,但对实际问题心知肚明。

这些忧虑并不多余,近年来,欧洲的法国、英国等先后出现了多起本地新移民制造的恐怖袭击事件,这些新移民无一例外都来自西亚北非地区。今年1月,法国巴黎发生的《查理周刊》屠杀案,就是在这样的背景下发生的社会悲剧。这次难民危机爆发后欧洲“大开国门”,造成4000余名“伊斯兰国”组织分子扮成难民秘密潜入欧盟国家。英国《星期日快报》援引“伊斯兰国”组织秘密代理人的话称,“伊斯兰国”很可能秘密将这些武装分子通过与土耳其的边境运送至欧洲各国。

欧盟内部已经意识到,难民问题的挑战将比希腊债务危机更严重。彰显国际道义与顾全本国国家利益之间该如何平衡?各国的领导人对此争吵不休。

除美国之外,向叙利亚冲突方输出武器和资金是海湾国家和伊朗,但现实却是卡塔尔和沙特阿拉伯这样的国家基本上都没有接受难民。在那张照片病毒式流传后,海湾国家尤其是沙特饱受批评,可沙特方面“无动于衷”,国王访美,依然包了整座豪华酒店。德国增加接收难民的数量,沙特则表示要出资在德国建立200座清真寺,端的下得一手好棋。

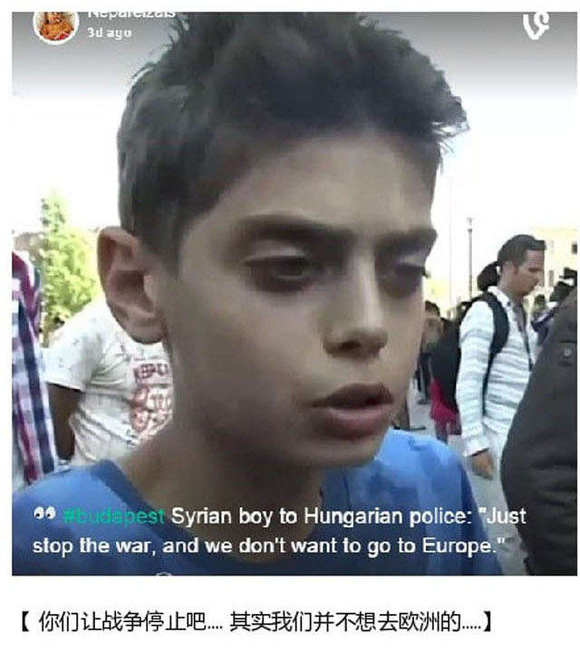

面对采访,叙利亚难民小朋友这样回答

美国的干涉打开了伊斯兰国(ISIS)这个魔盒,欧洲在“阿拉伯之春”中的所作所为,则动摇了多个国家的稳定,为伊斯兰国和基地组织提供了无穷的人力资源。当人们满以为阿拉伯国家赢来了“民主自由”,没想到中东竟成了一地鸡毛。

现在一张照片带来了一出活剧,但未来美国真的会从中东收手?欧洲会不当“跟班”,不派兵出钱?当美欧政府又将某个中东政权“妖魔化”后,今日的“圣母”们,会不会又义愤填膺地上街,要求政府以武力进行“人道主义干预”(在国际关系中又称“新干涉主义”——观察者网注)?

“人道主义干预”或许挽救了某些人的性命,却让更多的无辜者丧生;甚至让远比所谓“独裁者”更糟糕的继任者上台,造成更大的人道主义危机。但当新的干预开始时,有多少人还会想起今日这张照片呢?至少在伊拉克战争前,没有多少美国人想过那位越南女孩。

无论如何,3岁小难民艾兰・库尔迪的遇难照片,已经改变了一大批叙利亚难民的命运。西方民众也终于意识到,原来战争带来的苦难,离他们并不是万里之遥。但历史恐怕不会因这张照片,而有多少改变。

(记者:闻政明)

来源:观察者网