在互联网上搜索一番,不难发现“伊斯兰国”(ISIS)正在其势力范围之内,大肆破坏文物。以下是随手可列的一个清单:

2014年10月,“伊斯兰国”摧毁了伊玛目·迪尔陵墓。

2015年1月,“伊斯兰国”炸毁了古城尼尼微的城墙,后来又陆续破坏了教堂、十字架与雕像。

2月,“伊斯兰国”毁坏了摩苏尔博物馆,以及其中的文物。

3月,“伊斯兰国”先后炸毁了世界文化遗产哈特拉古城遗址、亚述古城尼姆鲁德遗址、杜尔舍鲁金古遗址。

7月,“伊斯兰国”摧毁了先知约拿清真寺。

8月,“伊斯兰国”杀害了叙利亚文物专家哈立德·阿萨德,并于23日炸毁了巴尔米拉古神庙。

而且,不仅仅是用爆炸、切割、砸烂等方式破坏文物,据多方媒体的报道,“伊斯兰国”还从事文物走私的肮脏勾当,将一些可移动的小件文物通过地下文物黑市变成钱,用以支持其进一步侵略和扩张的军事行为。

“伊斯兰国”是一支根植于伊斯兰教极端主义的恐怖政治势力,在分析这类行为的时候,时常会提出伊斯兰教批判偶像崇拜的精神,同属伊斯兰教极端主义的塔利班组织对阿富汗巴米扬大佛的炸毁,也试图找到泛宗教理由,其实,回顾伊斯兰艺术的发展,也许理由并非那么简单。

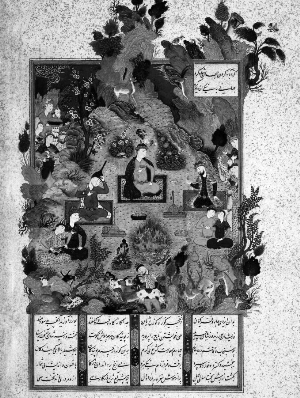

波斯国王胡商与鬼怪战斗中发现了火,遂拜火、用火烹饪食物大宴群臣的“萨德何宴会”的插画。

叙利亚当地时间8 月23日,极端组织炸毁了巴尔米拉古神庙,称炸毁它是由于其代表了异教徒的意识形态。

伊斯兰艺术中的人物形象

从理论上讲,伊斯兰教中的《圣训》认为,安拉的启示是通过天仙哲卜赖伊勒传达给穆罕穆德的, 而安拉是无形无像的。如果为安拉绘制了画像,就是“以物配主”,就会失去赎罪的资格。此外,伊斯兰教对人的认知具有一定的神秘主义色彩,认为人的最终追求是要超越肉体和形象的,如果为人和其他生物创作画像,则视同于一种对于生命的创造,而这种创造的能力仅有安拉具备,人这么做无疑是一种僭越的行为。因此《圣训》中明确指出, 只能描绘大自然的风景, 而不能画人和生物, 更不能画真主、天仙和先知,“不论将它画在使用的物品上或不使用的物品上, 还是把它画制在服装、家具、银币、金元、铜钱、器皿、墙壁或其他物品上, 统统都是不义的”。

虽然理论如此,但是作为一种发展了千余年的世界性宗教,对伊斯兰教的理解是不能犯教条主义错误的。回顾历史发展,伊斯兰教在传播和扩张中,吸取了拜占庭、波斯文化、印度文化的要素,同样继承和发展了拜占庭来源、波斯来源和印度来源艺术形式。总体来说,伊斯兰艺术中仅仅没有发育出来人物雕塑,带有人像的绘画和浅浮雕仍不在少数。据此有学者认为,《圣训》中对艺术创作中人像描绘的限制,可能仅仅限于雕塑领域,而不涉及绘画和浅浮雕。

可能最让“教条主义者”吃惊的就是14世纪中亚布哈拉王朝的艺术杰作,画家甚至创作了以穆罕默德由天使吉卜利勒陪同,从麦加禁寺乘天马至耶路撒冷远寺登霄,遨游七重天为题材的书籍插画。

在伊朗地区,同样有描绘人物形象的艺术品传世。譬如伊朗萨法维王朝在14世纪初开国之际,邀请画师穆罕默德为开国君王伊斯玛仪以及太子塔哈马普创作的以波斯民族史诗《列王记》中,波斯国王胡商与鬼怪战斗中发现了火,遂拜火、用火烹饪食物大宴群臣的“萨德何宴会”为题材的插画。可见伊斯兰艺术不但不严厉禁止对人物的描摹刻画,也并不排斥伊斯兰教创立之前,“偶像教派”题材的艺术作品。

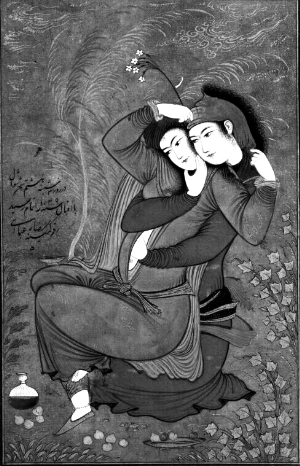

而到了17世纪,波斯萨非王朝为我们留下来更大胆的艺术品。阿巴斯大帝最宠爱的宫廷画师瑞查·耶·奥巴西,创作了一幅情侣之间拥抱在一起爱抚的细密画,不单对人物的神情姿态把握得惟妙惟肖,甚至画作的题材已经和最为私密的“性”密切关联。由此可以看出,伊斯兰文化艺术不但不是刻板印象中的保守封闭,甚至具有多元化、包容性,世俗色彩浓厚。但是为什么会产生“伊斯兰国”那样的恐怖主义呢?

文物保护普世观念和措施的构建与缺陷

文物的文化价值的构建以及文物保护的观念,毫无疑问也是社会现代化的产物,而这一系列社会范式的构建也源于西方。现代文物保护是一个在对象和手段的内涵与范围上不断加深和扩张的概念。它的成长和发育在初期紧随着欧洲古代建筑修缮理念的变迁而改变。自文艺复兴时期,欧洲开始关注古建筑的价值,17~18世纪开始大量测绘古代建筑,古代建筑保护进入当时学术领域,有诸多学者参与,18世纪末~19世纪开始形成文物保护理论,并出现了价值观不一的各种流派,在各种流派的交锋和融合之下形成了现代文物保护理念。

在现代文物保护理念的基础上,文物被认为是超政权、超宗教、公共化和政治中立的,随着社会的全球化的不断加速,文物保护也逐渐发展成为跨国家、跨文明的社会共识。随着国际历史与艺术品保护协会、国际古迹博物馆协会、国际古迹遗址理事会的成立,尤其是联合国教育、科学、文化组织下设的世界文化遗产委员会、国际文物保护与修复研究中心积极努力的工作,国际社会通过一系列宪章、公约等,构成了一个保护文物的世界性体系,如1933年通过的《雅典宪章》、1964年通过的《国际古迹保护与修复宪章》(即《威尼斯宪章》)、1972年通过的《保护世界文化和自然遗产公约》、1989通过的《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》,1997年通过的《国际统一私法协会关于被盗或者非法出口文物的公约》等。

在传统社会下,掠夺战败者的文物艺术品、摧毁战败方的纪念建筑是司空见惯的事情。西方社会自拿破仑战争之后开始反思这一做法,逐渐建立起一套在战时保护文物的世界性准则。1899年海牙和平国际会议上通过了《陆战法规和惯例公约》,禁止战时掠夺,禁止没收、掠夺和摧毁文化遗产等。1933年12月,在蒙得维的亚举行的第七次美洲国家国际会议上,美国和20个拉美国家签署了《关于保护艺术和科学机构及历史纪念物条约》,提出了“历史纪念物,博物馆,科学、艺术、教育和文化机构应视为中立,依此受交战国尊重与保护。上述机构之人员也应受同样尊重与保护”的原则。1954年,联合国教科文组织在海牙通过《武装冲突情况下保护文化财产公约》,将可移动文化遗产、保存可移动文化遗产的建筑、保存可移动和不可移动文化遗产的纪念中心也纳入到保护范畴中,确立了禁止战时破坏和掠夺文化遗产的原则,1998年通过的《国际刑事法院罗马规约》建立了武装冲突情况下掠夺、毁坏文化遗产的个人刑事责任追究制度,将“故意指令攻击专用于宗教、教育、艺术、科学或慈善事业的建筑物、历史纪念物、医院和伤病人员收容所”视为战争犯罪。

由此我们可以看到,当我们在提到“文物”这一概念的时候,不单单指向文物自身的价值,同样隐含了“文物保护”的价值话语表达,而“伊斯兰国”正是通过摧毁文物,同时摧毁了现代社会“文物保护”的观念,来表达其“反西方、崇暴力”的意识形态的。

首先,文物保护的观念、做法和政治结构,是在西方社会主导的社会现代化发展的大背景下诞生的,虽然已经随着社会发展涵化为超国家、超文明的价值准则,但天然带有西方社会与价值观念的影子。“逢西必反”的“伊斯兰国”,自然否认超文明的价值观念。随着对文物价值的认知,以及了解了之前如塔利班破坏阿富汗巴米扬大佛在国际社会造成的负面轰动效应,“伊斯兰国”自然也会效仿这一举措,彰显反西方的价值观以吸引具备相同价值观的人力资源加入组织,实现对西方社会的震慑,企图用这种“合法伤害能力”达成某种政治交换。

其次,文物的价值,部分来源于其公共属性,可以为社会公众平等地获取。在传统的保守宗教社会中,并未形成现代社会意义上的公共概念,所有的带有公共性的社会元素,基本上都是宗教权力的附生物,换言之,只有象征宗教权力的“圣物”,而没有象征公共社会的“文物”的生存空间,而现代意义上“文物”的意义,则恰恰是摆脱宗教权力操纵之后所诞生的,自然具有反宗教专制的意义。这决定了在“伊斯兰国”这样的极端主义组织控制下,所有文物的危险性,甚至是原生于伊斯兰文化和社会的文物。

第三,虽然国际社会通过一系列条约和协定架构了一套文物保护国际规则,但是这套规则并不完美。保护文物的责任被赋予了文物所在区域的合法政府,但是一旦合法政府无法发挥其功能时,并未能提出有效的代替方案。换言之,目前的文物保护国际规则是“被动”的,对于非缔约国以及缔约国非法政府是没有约束力和有效惩罚措施的,也并不存在文物保护领域的“国际警察”。而《武装冲突情况下保护文化财产公约》的条款“各缔约国并承允禁止、防止及于必要时制止对文化财产任何形式的盗窃、抢劫或侵占以及任何破坏行为”使用的“承允”“于必要时”之类的话语表达,说明这类文物保护的义务是有条件的、非强制的,在具体实施中不具备强可操作性。

综上,“伊斯兰国”对文物的毁灭行为,表达了自身对国际秩序、西方价值观念的否定,以及对暴力的坚持,更是对之前区域政治秩序反抗到底的意志表达。遗憾的是,由于“体制问题”和国家利益,文物被毁灭的惨剧仍存在继续上演的可能性。也许日后危机平定之后,“伊斯兰国”也应该作为某种负面意义的“遗产”,以警醒我们在文明社会的沃土上,仍有可能盛开这样的“恶之花”。

伊斯兰教极端思想分析

自土耳其凯末尔革命开始,到“二战”后诸伊斯兰国家对自身现代化的改造,伊斯兰世界试图通过西方化、现代化、工业化等途径,发展经济、振兴国家,以实现阿拉伯世界的复兴。但是在这一过程中,大部分伊斯兰国家在政治领域趋于集权化和专制主义。

以伊朗为例,19世纪下半叶开始,器物层面、制度层面和思想层面都开始出现了西化倾向,西方文化不断传入,新式学校纷纷建立。到礼萨汗当政时期,开采石油的权益逐渐从西方国家手中被收回,铁路、公路里程不断增长,现代工业开始出现在这个古老的国度。通过工业的拉动,农业快速增长,游牧部落不断定居化,城市人口比率不断上升。巴列维王朝继起之后,推行白色革命,进行土地改革,实现了工业革命,经济进一步增长,初步建起较为完善的工业体系,同时社会整体在向现代化迈进。

但同时,巴列维王朝在推动社会进步的同时,政治上却在加强专制和集权,取缔国民党、支持复兴党,推行“一个国家、一个政党和一个国王”的王权专制政治,把政治领域的君主制、经济领域的白色革命和国家宪法捆绑在一起,形成世俗政治、君主政治和独裁政治的局面。这首先遭到了知识分子的反对,进而宗教力量因为在社会世俗化过程中被压制也选择了对抗政府,伊朗社会发生动荡,宗教势力回潮。每当一个社会集团要对现行社会制度与政权提出挑战时,宗教总是作为一个强有力的工具。而经济的失败和人民现实生活的苦难又进一步加强了宗教的吸引力。这一社会发展的方向必然导致“伊斯兰教复兴”,这种“复兴”带有宗教思想政治化、宗教组织政党化、国家体制伊斯兰化的主张。伊斯兰教本身带有政教合一的传统,虽然伊斯兰教崇尚“中道”思想,在一般情况下不会直接导致极端主义,但如果被政治功利思维利用,就会造成极端主义思潮。

在“伊斯兰教复兴”的历史进程中,在沙特阿拉伯地区诞生了价值取向十分保守的“瓦哈比运动”并最终形成瓦哈比派。奥斯曼帝国崩溃之后,阿拉伯半岛地区的社会也出现了较大的动荡,经济发展倒退,政治态势甚至倒退回部族社会。为了应对社会的剧烈变动,回到传统、严格践行沙里亚教法、排斥外来社会影响的“瓦哈比运动”得到了半岛地区民众的积极回应,并形成了瓦哈比派,在沙特阿拉伯建立的进程中起了关键作用,并成为官方信仰。而瓦哈比派的教义在一定程度上被极端主义者所利用。

情侣拥抱在一起爱抚的细密画。

而在冷战时期,阿拉伯世界成为美苏两极争夺的政治斗争舞台。西方国家在中东地区奉行实用主义的原则,支持“圣战”教育,扶植了很多极端主义分子用作牵制苏联势力扩张的政治工具。而这部分极端主义分子在斗争中掌握了现代武器的使用、团体的组织和经营乃至于初具现代特点又极具自身风格的宣传方式之后,进而石油经济的发展又为这一地区带来了巨量的财富,以上这些因素综合起来,为伊斯兰极端组织的形成和发展奠定了现实基础,形成了崇尚暴力与极端行为的军事政治和恐怖主义思想。在阿拉伯社会正常秩序不断瓦解、其他政治势力纷纷衰落的情况下,阿拉伯极端主义组织现在居然在一些地区成为主要力量。

而伊斯兰教目前局面可以说是无最高宗教领袖、无世界性宗教权威、无世界性宗教学术权威,这种多元分散的局面不利于统一思想整合力量消灭极端主义,温和派和改革派对其产生影响也很困难。虽然主流伊斯兰思想一直摒弃暴力,但是少数极端主义分子制造的极端事件,就能抢走绝大多数世界媒体的关注。

在以上条件兼备之后,一个反西方、崇暴力,以伊斯兰极端主义思想为指导的“伊斯兰国”的建立,其实并不意外。而一个极端政治组织为了巩固自己的意识形态、彰显自身统治秩序而采取的极端行为,也就更具必然性。

(作者:王超)

来源:中国经营报