出版信息

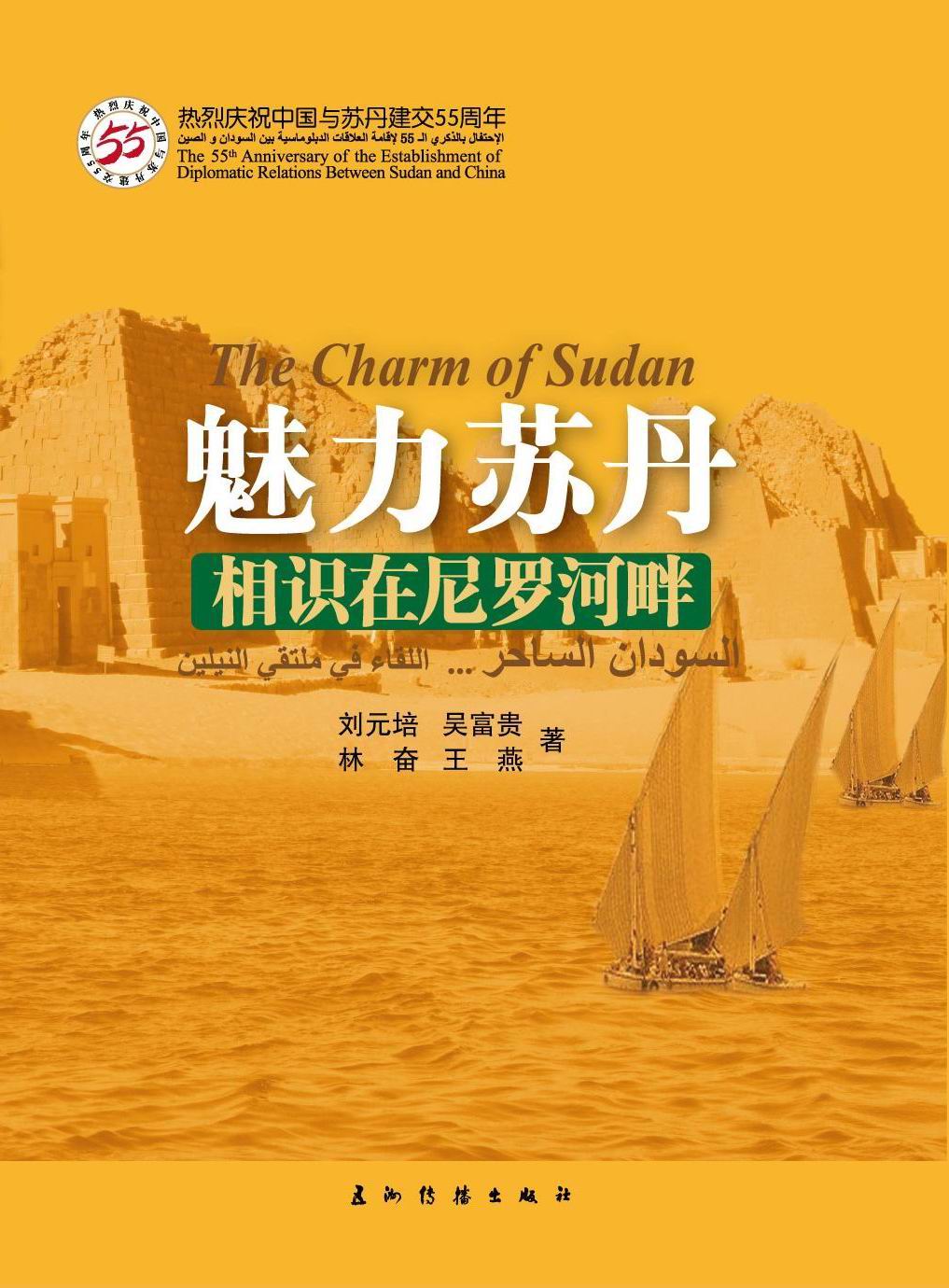

书名:魅力苏丹:相识在尼罗河畔

作者:刘元培、吴富贵、林奋、王燕 著

出版社:五洲传播出版社

出版日期:2014年2月1日

页数:229页

ISBN:978-7-5085-2727-7

内容简介

《魅力苏丹:相识在尼罗河畔》由中国阿拉伯著名学者,中国的“阿拉伯通”与中国的“苏丹通”,苏丹驻华大使女秘书共同策划、实施、著述的内容详实,文笔流畅,见解独到,引人入胜的一部介绍阿盟所属,地处北非苏丹共和国最真实的游记版本,亦是中阿中苏现代人文交流史上一部重要的历史文献,是实施中阿合作论坛落在实处,最行之有效的宣教步骤之一。

苏丹共和国拥有世界上最古老的文明之一,建立过伟大的努比亚王朝、麦罗维王朝与都市,为后人留下了无尽的宝藏,为后世人文科学与文明的发展奠定了坚实的基础。尤其是进入21世纪以来,苏丹共和国在社会文明、人民生活水平、国民经济建设、国际地位等方面都发生了翻天覆地、划时代的巨大变化,让世界惊讶,令世人瞩目。特别是在2014年的今天,中苏人文、社科、学术旅行蔚然成风,盛极当今。

该书以其精粹、求是制胜,映射出一个地处北非、中东—阿拉伯世界苏丹共和国日渐强盛的身影,且承载了历史的厚重,其独特的价值和历史地位不容漠视。

作者简介

刘元培教授,系中国现代著名阿拉伯语学者、阿拉伯语言学家和翻译家、中国国际广播电台阿拉伯语译审、中国国际广播电台首席阿拉伯语播音员,资深记者,中国阿拉伯语界老前辈,潜心致力于阿拉伯语、伊斯兰学术文化的研究和译著活动,为促进中国和阿拉伯国家之间的学术文化交流做出了重大贡献。通晓阿拉伯文、学识渊博,治学严谨,客观求实,富有创见。其译著内容包括阿拉伯伊斯兰历史、哲学、教育、语言文学等学科领域,为全面系统地翻译介绍和研究阿拉伯伊斯兰文化,做出了开创性的工作。

吴富贵先生、王燕女士,系中国现代著名阿拉伯语学者,阅历丰富,著述颇丰,曾任中国外交官,在我驻外使、领馆常驻。多年与阿拉伯世界打交道,埃及、摩洛哥、苏丹、利比亚、毛里塔尼亚、伊拉克、阿联酋、也门、沙特、科威特、叙利亚、约旦、卡塔尔等中东阿拉伯国家都是他职业生涯的重要站点。因而被人们誉为“阿拉伯通”、“苏丹通”,是当代中国阿拉伯语学者中,留下苏丹共和国旅游专著的第一人。任职期间,出访过西亚、北非等22个阿拉伯国家和近30个伊斯兰国家。至今仍在苏丹共和国任职。著有《阿拉伯世界风情》、《一个中国人眼中的阿拉伯世界》、《发现苏丹之美》、《魅力苏丹:相识在尼罗河畔》等著作多部。

林奋女士,现任苏丹共和国驻华大使馆大使秘书。阅历丰富,在长达20多年的外交生涯中,曾长期工作在苏丹驻华大使身边,担任大使秘书一职,曾有幸为苏丹共和国4位驻华大使当过秘书。曾多次陪同苏丹驻华大使出席中苏两国政要重要会谈,并亲历见证过苏丹总统到访苏丹驻华大使馆等重要历史性的时刻。

目录

序言一

序言二

上篇——岁月如歌

尼罗河水通黄河

黄河之水通尼罗河

今生有幸 结缘苏丹——记苏丹驻华大使秘书林奋女士

阿里•尤素福大使——苏丹博士中国梦圆

哈米德•阿比丁大使——长城、金字塔最壮观

米尔加尼大使——感叹此生中国情缘

欧玛尔•伊萨大使——从商务主任到特命全权

夫唱妇随,热心中苏慈善事业的胖嫂——记苏丹前驻华大使夫人娜迪亚女士

月是故乡明,北京城内的苏丹“家园”——苏丹总统巴希尔为苏丹驻华大使馆新馆竣工落成剪彩纪实

美好的回忆 难忘的友情——忆苏丹和平人士凯尔

播种幸福的白衣天使——中国对苏丹援助中的医疗队

乳香飘万里 没药传友谊——中国与苏丹的药用植物交流

征战国际赛场 披挂中国战袍——记首支苏丹田径队到访中国

“我们赞赏中国经验”

——访苏丹前总理萨迪克•马赫迪

在中国外宣20年——记苏丹专家叶海亚

到苏丹投资去——访苏丹前工业联合会秘书长穆罕默德•尤素福•努尔

中国与苏丹的能源合作——与苏丹前能源矿产部长萨拉丁•凯拉尔对话

苏丹石油工业的昨天、今天与明天——浅谈中国与苏丹的石油合作

长江之水通尼罗河——苏丹的“三峡”麦罗维大坝

政策支持手续简便 种菜卖水都能赚钱——互惠互利中国民营企业苏丹筑巢

苏中经贸互利合作的桥梁——访苏丹驻华大使馆经济商务中心

为苏丹杂技艺坛之花催蕾酿蜜——中国杂技艺术之花开遍苏丹大地

众徒弟传授武术 当地人至今感念——因为他,太极拳在苏丹广为流传

苏丹写真:身在喀土穆——体味到浓浓的中国情

中苏互派留学生工作追忆——透视苏丹汉语热

下篇——绚烂风情

国家的标志 共和国的象征——苏丹的国旗、国徽与国歌

方寸空间,尽显国家本色——苏丹邮票印象

苏丹人崇尚七色光——赤橙黄绿青蓝紫

读报纸、阅杂志——品味苏丹媒体风格

小谈苏丹书法——在宣纸上散步

解读喀土穆——以大象鼻子命名的首都

苏丹的生命之河——青、白尼罗河放歌

麦罗维金字塔——感受苏丹沙漠上的古代建筑艺术文化

权利的宝座 财富的象征——苏丹货币上的共和国宫

马赫迪陵墓寄怀——拜谒苏丹民族英雄

喀土穆的骄傲——美轮美奂的苏丹清真寺

博物馆里学历史——感知喀土穆大学图书馆、苏丹国家博物馆千年古文明

静止的舞蹈 永恒的乐章——美哉,苏丹的城市雕塑

美桥多风姿,平坦路条条——美哉,城市动脉,眷恋苏丹的路和桥

陆地的咽喉,船队的家园,航海业的心脏——诗情画意苏丹港

走近富尔人的家园——达尔富尔畅想

苏丹话你知——百年棉仓:杰济拉农场

睁不开眼,看不见道——感受苏丹沙尘暴

沙坑能煮茶 水泥能煎蛋——酷热在苏丹,一年要过两个夏天

鸟巢水面枝头倒挂,聪明——倒挂在河边树上的鸟窝

猴吃果子,人当房,动物休眠的好地方——千年长寿植物“猴子面包树”真棒!

苏丹游简——蝎子、蜣螂、蚂蚁山

最忆是苏丹——麻雀、蚂蚱、蟋蟀奇观

动物园中看珍奇——丁德尔国家野生动物园原生态野趣

历代祖传,家人喜欢——苏丹宠物纵横谈

好马来自阿拉伯——苏丹自古出好马

见识苏丹“摩的” 体验城市节奏——喀土穆人青睐“拉客莎”

货物不用肩扛 头比双手有力——用头顶运送重物的苏丹妇女

庄重浪漫 别开生面——苏丹婚礼面面观

披金戴银穿着花哨——苏丹妇女也爱俏

男女彩绘画苏丹——绘在手脚上的民间习俗

沙漠植物健齿洁牙——植物牙刷“穆斯瓦克”:苏丹人把树棍当牙刷

特产植物,享誉四方——“苏丹名片”著名阿拉伯胶树之乡

“白色金子”——苏丹的骄傲——特产植物长绒棉花

雕工精美 意趣天成——近观苏丹黑木雕刻上的画意诗情

镶金叠翠 价值不菲——见识苏丹腰刀上的黄金翡翠

苏丹香料市场——五味杂谈

中国严查围剿,苏丹国土盛行——名同字不同,品味苏丹红,告诉你另一种苏丹红

透过茶杯看苏丹——宁可一日无食,不可一日无茶

爱吃糖源于天气热 买糖都用口袋装——苏丹人嗜甜糖瘾真大

种类繁多,色泽可爱——苏丹的水果和蔬菜

苏丹国宴 美食谈趣——品尝苏丹食文化

天方夜谭——中国厨师在苏丹,中餐香飘在尼罗河畔

结语

好书发现:《魅力苏丹——相识在尼罗河畔》——用笔墨诠释苏丹共和国的中国阿拉伯语学者

后记

作者感言

书作者集体亮相与欧玛尔大使合影,左起:林奋女士、欧玛尔大使、刘元培教授、吴富贵先生

书作者集体亮相与欧玛尔大使合影,左起:林奋女士、欧玛尔大使、刘元培

教授、王燕女士。

“人要活得快乐,活出创造,人生才有意义”。

上面这句实在记不清姓氏名谁的人生哲理,是我们锲而不舍,执著撰写此书的精神食粮和动力。因为它给了我们学习、工作、生活、思想上的深刻启迪。

认识我们的人,都知道我们是学阿拉伯语专业的。并且在毕业后至今的半个多世纪时间里,始终零距离地在包括苏丹在内的西亚、北非阿拉伯国家学习、工作和生活。这些年来,作为中苏友好使者,我们在与苏丹乃至阿拉伯各国人民的相互交往中发现,生活在西亚、北非地区的阿拉伯人民对中国不甚了解;而大多数国人对阿盟所属已与中国建立了大使级外交关系的22个阿拉伯国家,其中包括苏丹,对这块绾系着亚、非、欧三大洲,从古至今延续着独特的生活方式、文化传统、饮食习俗、宗教信仰,信仰伊斯兰教、诵读《古兰经》的土地上的国度和人民亦知之甚少,了解不多。虽说目前中阿、中非、中苏之间开展的经贸互利合作交流日渐成效,较为频繁,但中苏两国间的文化交流却相对滞后,中国人对苏丹的了解远远不够,这与我国日益增长的国际影响力很不相称。

鉴此,增进中苏各国人民之间的相互了解,成了我们为之奋斗的最终目的。为此,作为现代中国著名阿拉伯语学者,身为苏丹驻华大使秘书,我们在连续撰写出版了各种不同风格,介绍阿拉伯国家民俗风情,旅游散文、风光名胜的书籍之后,应各界读者之邀,从经贸合作、中苏外交人物、生态旅游、广播电视、报纸杂志、动植物、人文景观、民族艺术等多方面的视角出发,将我们近年来在苏丹亲身经历接触到的人和事;将中苏两国历史上鲜为人知曾经建立起的深厚传统友谊,与中苏外交关系史上,人所未知的历史空白点写进此书,把它奉献给关心中苏友好事业的各国各界读者,以表达我们中国学者对中苏世代友好事业的深情厚意。

苏丹共和国具有双重属性,她既是阿拉伯国家,也是非洲国家,身为阿盟成员国有着悠久的历史、灿烂的文化和迷人的神奇色彩。可谓文明悠久璀璨,文明文化博古含香。美丽的自然环境和风土人情令人雅俗共享。近年来,以其丰富的油气、矿产资源闻名于世。加之这里是连接亚、非、欧三大洲的交通枢纽,战略地位十分重要,因而成为当今世界热点中的热点。

中国同苏丹从地图上看,相距遥远。用空客国际航班飞行里程表丈量,相隔无数座千山万水,实际距离确是万里之遥。“知识,虽远在中国,亦当前往求之”,这句1400年前闻名阿拉伯、伊斯兰世界,家喻户晓,先知穆罕默德的圣训,清楚地概括出中国同苏丹乃至阿拉伯世界各国人民之间久远的历史姻缘。翻开中苏交往史,中国与苏丹之间的联系始于古代世纪之前,当时的中国商船船队曾经多次到达过苏丹著名的伊扎布和萨瓦金港。在苏丹出土的考古文物中,有公元前206年中国西汉王朝时期的古代中国陶器和瓷器,当时正值苏丹的麦罗维王朝时代。鉴此,我们有理由自豪地说,苏丹与中国的友好合作关系有据可考,源远流长。今天,我们撰写的《魅力苏丹:相识在尼罗河畔》一书正式出版发行与各界读者见面,其最终目的,就是为了加强两国人民之间业已存在的传统友谊、增进彼此之间的深入了解,促进相互间互惠互利合作往来,展现日新月异变化了的苏丹,一个从贫穷落后,一跃迈入非洲富国行列,经济增长速度达到8%以上,位居非洲之冠的苏丹。这正是,苏丹和你想象的不一样,如今,苏丹日新月异的巨大变化,超出世人的想象。

阿拉伯谚语说的对,“水有源,树有根”。追根溯源,远在19世纪,中苏两国人民共同经历了独特的反英斗争。曾经镇压著名的中国太平天国农民革命的戈登,被英国当局派到苏丹领导镇压马赫迪革命军,在1885年被包围和击毙于喀土穆,这也是中国广大农民起义的胜利。为此,分别在不同时日到访过苏丹的陈毅副总理兼外交部长及时任外交部长李肇星两位中国外交官诗人曾作诗赞誉马赫迪,赞美苏丹、赞颂源远流长的青白尼罗河。讴歌中苏两国人民之间的传统友谊。

是的,在现代中苏友好交往历史上,苏丹于20世纪的1959年2月4日承认了中华人民共和国,两国开始建立多方面的关系。苏丹是阿拉伯和非洲国家中承认中华人民共和国的最早国家之一,两国在各自的首都建立了大使馆并互派外交代表。苏丹为恢复中国在联合国的合法席位做出了重要贡献。如今中国同苏丹的关系可以用“长期友好,全面合作’来概括,苏丹对于中国与世界的重要性正在与日俱增。

自上世纪1959年2月4日两国建交至今,双方高度重视在各个领域的友好合作关系,始终相互支持,相互学习借鉴,堪称南南合作的典范。55年后的今年——2014年可说是中苏友好史上的重要一年,中国人民迎来了中华人民共和国成立65周年,改革开放35周年;苏丹人民迎来了苏丹共和国独立58周年;中苏两国人民共同迎来中苏建交55周年以及中苏石油合作项目投产15周年。作为中国阿拉伯语学者,身为苏丹驻华大使秘书,中苏友好合作特别是石化合作的亲历者与见证人,这一个个重大节日,作为中苏友好事业的参与者,我们是亲力亲为感同身受的。特别是中苏建交55年后的今天,我们高兴地看到,双边互利合作硕果累累,中苏友好深入人心,苏丹已成为非洲经济发展最快的国家之一,人民生活不断改善,民族和解继续推进。

建交55年来,两国坚持政治互信、相互支持,坚持人民友好、真诚相待,坚持务实合作、互利共赢。据有关方面统计,近年来,中苏经贸合作全面快速发展,2012年,中苏双边贸易额已超过120亿美元,苏丹已成为中国在非洲的第三大贸易伙伴,中国已成为苏丹最大贸易伙伴。而苏丹更是同中国合作最多的非洲国家之一。尤其是中苏之间开展的石油合作,不仅使苏丹从石油进口国变成石油出口国,建立起完整的一体化石油工业体系,同时还带动了双方在水利、电力、地质勘探、建筑、桥梁、港口、纺织、医药、通信和农业基础设施建设等方面的互利合作快速发展,给两国人民带来了实实在在的好处,被世人称为“南南合作与中非合作的典范”。

今年是中苏建交55周年。半个多世纪以来,两国和两国人民始终相互信任、真诚相待,双边关系经受住了国际风云变幻的考验。特别是近年来,双方高层互访频繁,政治互信不断增强,经贸合作持续扩大,中苏“石油、信贷和工程”一揽子合作顺利推进,使两国人民互利合作双赢,硕果累累,中苏友好深得民心。而今,苏丹由联合国确定的10个最不发达国家之一,一跃迈入非洲富国行列,并已成为非洲经济发展最快的国家之一,人民生活不断改善,民族和解继续推进。 经济增长速度达到8%以上,位居非洲之冠。这些令世界瞩目的惊人变化,鼓舞和振奋了两国人民深化合作,互利共赢、共同发展的决心与信心。

大家知道,中国是世界上人口最多的国家,苏丹是非洲和阿拉伯国家中的人口大国,在非洲和阿拉伯事务中起着重要作用。同时,中苏两国又同属发展中国家,苏丹还是我国传统友好国家,充分利用当前大好形势,全面深入发展中苏友好合作关系,是两国人民的共同愿望,符合两国人民的共同利益。

苏丹作为地处非洲的阿拉伯国家,同埃及一样具有数千年的古代文明传统历史。苏丹人民在珍视本民族文化传统的同时,常常表现出对中国文化传统的理解与热爱。中苏文化交流源远流长,两国在文化领域有着良好的合作关系,文化交流合作富有成果。特别是两国在友好交往的历史发展进程中,苏中两国互相影响是多方面的,无论从文教、医疗卫生、到农业科技、经济贸易往来,两国人民互惠互利合作交流受益只多不少。特别是自1959年建交至今的55年间,苏丹始终致力于大力提倡重视和发展对华关系,尊重中国的民族文化和政治信仰,提出“以中国为榜样,向中国学习”的口号。例如,苏丹在国际事务中一贯支持我原则立场,始终奉行一个中国政策,在台湾、涉藏、涉疆等事关中方核心利益的问题上采取正确立场。中国也一直坚定支持苏丹为维护国内稳定、推进民族和解、实现和平与发展所作的努力。

回顾两国交往史,可以归纳为:中苏建交55年来,双方高层互访频繁,政治互信不断增强,经贸合作持续拓展,文化交流日益密切,两国人民始终真诚友好,两国关系经受住了国际风云变幻的考验。成绩来之不易,经验弥足珍贵。中苏关系55年的发展实践,给我们提供了十分重要的启示:坚持政治互信、相互支持是中苏关系发展的政治保证;坚持人民友好、真诚相待是中苏关系发展的牢固基础。中苏友谊深深植根于两国人民心中。坚持务实合作、互利共赢是中苏关系发展的强大动力。由此可见,苏丹对于中国的战略意义已不仅在于双方的合作,更在于它关系到中国与整个非洲国家的政治经济战略合作。

值此,中苏建交55周年之际,还有令世人瞩目,令两国人民高兴与欢欣的事,中国海南航空公司已经开通北京至苏丹首都喀土穆的直飞国际航线;2009年11月17日,喀土穆大学孔子学院举行了授牌仪式和中国海南航空公司国际航班开通直飞北京至苏丹首都喀土穆航班航线的开通仪式。面对中苏关系如日中天,蓬勃发展的大好形势,各界读者反映,在浩如烟海的中国国际出版物中,却很难寻觅到详细介绍苏丹共和国自然风光、人文市井、旅游景观、名胜古迹、民俗风情、文化教育、经贸科技、农业动植物特产、医疗卫生、互惠互利合作等方面的书籍。

为此,想读者之所想,帮国人之所需,正是基于此目的,在苏丹驻华大使欧玛尔.伊萨阁下、中国驻苏丹大使罗小光阁下及中苏两国政府各界朋友们的热心帮助下,用我们的亲历、零距离的了解和接触把苏丹浓厚的历史文化积淀及中苏文化的融合交流,以中国学者的视角,潜心写出了这本较为全面深入介绍和展示苏丹经济生活及人文风光方面的书,让中国读者不出国门便可领略到别具非洲阿拉伯伊斯兰传统文化的独特魅力,以为欲想了解苏丹的各界朋友们工作、学习、旅游交流之便利。鉴此,我们自豪地说,作为现代中国阿拉伯语学者,身为苏丹驻华大使秘书,无愧于国家对我们的多年培养和教育,无愧于祖国和人民对我们寄予的殷切期望。这是情结使然,也是时代赋予我们的使命。

我们坚信,此书的内容将使读者对苏丹的风土人情、社会文明、人文景观、自然风貌、城市发展、国家进步、国民经济建设和人民生活发生的巨大变化有更感官的认识,并从中找到与苏丹人民沟通交流合作互利共赢的切入点,为相互学习借鉴,互惠互利合作提供帮助。其最终目的是, 继续深化拓展中苏合作共同发展之路,实现互利双赢,让友谊的种子深深植根于两国人民的心中,让互惠互利合作之花结出的丰硕果实,让两国人民尽情地享用。

我们所付出的努力,或许有助于那些在苏丹历史文化、人文市井、旅游文学研究领域中比作者更内行的人,将这方面的研究工作推进一步。如果我们的著作能够引起世人对苏丹共和国的历史古迹与现代化城市建设及苏丹共和国独具魅力的非洲阿拉伯伊斯兰自然风光的新的兴趣,能够多少反映出她的淳朴、善良、黑中透红的内在亮丽自然之美,那么,就满足了我们的心愿,并感到我们对苏丹这个伟大的共和国尽了一点责任。

刘元培 吴富贵 王燕 林奋

2014年元月于苏丹首都喀土穆

序言

序言

每个人的内心深处都留存着艳丽的光彩和香甜的记忆。应几位亲爱的中国好友的要求,我为《魅力苏丹—相识在尼罗河畔》写这篇序言。此时此刻,猛然,回忆起我童年的情景:先是在月光下的聚会和交谈,然后是科尔多凡省的沙漠美景:河谷、鲜花和微风。从而在我心中产生遐想和憧憬。我描述的这些富有魅力的迷人景色,都发生在青、白尼罗河的交汇处、首都喀土穆的图提半岛的对面。一位喀土穆出身的诗人艾布﹒肖盖在他的诗篇中描述说:

喀土穆是伟大尼罗河之珍珠,流域的儿女向天堂中的天堂。

喀土穆放射出它魅力的光彩,它的美丽覆盖到恩图曼全城。

海边吹来的沙粒犹如那宝石,向城南发出自然灿烂的光芒。

假如你在首都南部驻足片刻,会看到青白两河拥汇的情景。

向北方的天边望泱泱之大河,看河水平缓斜斜地流向远方。

每当我离乡远行或客居异国,心怀青、白两河交汇点的美丽景色让我浮想联翩。我在中国居住多年,苏丹的魅力与美景和中国的神秘莫测的大自然两者纵横交错,融为一体。我在中国国内旅行时,当路过长江和黄河,我就多次联想起故国的尼罗河和它两岸流域的绿色沃土。当我见到中国长城时,我就立即想起麦罗维市和巴杰拉维地区的麦罗维和纳卜塔两大文明的金字塔。当我亲眼看到少林寺功夫教学和武术训练时,我就联想起巴拉义长老的私塾学校中苏非派努比亚人的吼声。当我接触到内蒙古地区沙漠原始生活和飞卷的黄沙时,就联想起苏丹科尔多凡北部的大沙漠。从彼此的关联中,我也经常回忆起传统社会的美善,过去先辈留下的遗产和民族解放斗争史。

苏丹教科书的内容浩瀚丰富,其中不乏各国人民相互交往的优良传统。我们每天的教学课程讲述到中国的付朋友(译注:这是象征性的人物,不指具体人。)和印度尼西亚的苏加诺这位友人访问苏丹。这种交往通常是反映亚非领导人之间联系密切、深情厚谊的兄弟情谊的一面镜子。

诗人塔基﹒西尔﹒哈桑在他的诗中作了真诚热情地表达。这首诗由杰出的艺术家阿卜杜﹒凯利姆﹒卡比利配上优美的乐曲,并用乌特琴弹唱。该诗的诗句如下:

我的心上人,当我弹唱往昔的歌曲,

晨曦冲破乌云,在我心中冉冉升起。

我将把最后的音节唱给炽热的厚土,

唱给肯尼亚和马来西亚森林的蓝影,

送给亚洲各国我那远方的同志朋友,

唱给新中国那翠绿欢乐幽闭的夜晚,

我将在心中为那夜晚弹唱千首诗篇。

这心灵的交流促动我的朋友写出这本独具匠心的书。该书为交流之大桥增光添彩,为几代人播下良种。它是一次独特的漫游,中国人民可以从中洞悉苏丹民族文化遗产的辉煌、典雅和多彩。这些遗产形成了苏丹人民的特色,例如在各城市、旷野、沙漠和河流两岸居住的人都热情好客,那诸多音乐和艺术创作殿堂都展现出的美好和神秘,在日常的耳濡目染中,苏丹人的宽容和善良,还有在这勤勉自律的人民所独享的乐园中,大家一心向上、团结一致。我的好友正是使用以上提到的语汇,在这本珍贵书籍中描绘出一幅崭新的画卷。

此书正值我们庆祝苏丹与中国建交55周年时出版。从而为这次旅程增添了独特的意义和价值,使本书成为友好沟通的使者、两国人民友谊的象征、两国交流的窗口和桥梁。

借此机会,我谨向本书的四位作者,“友好的使者”刘元培教授、吴富贵先生、王燕女士和林奋女士致以敬意,对他们付出的努力和辛劳表示感谢。我祝愿读者们在品味这段神奇之旅中得到享受。

苏丹共和国驻中华人民共和国大使

欧玛尔·伊萨·艾哈迈德

2013年11月22日于北京

序

苏丹共和国是中国的友好国家,是非洲众多国家中最早承认中华人民共和国的国家之一。本人在外交生涯的尾声有幸来到苏丹工作,亲身体验到苏丹人民对中国人民的友好情谊以及苏丹多民族在历史长河中积淀的丰富、多元文化和具有强烈地域差别的非洲民族风俗特点。来到苏丹后的一个突出感受是原来对苏丹的了解与现实中的苏丹存在较大差距。我想多数国人可能与我有着相同或类似的情况。作为一位长期在阿拉伯国家工作的外交人员,在我们已进入信息时代的今天却深感在相互深入了解方面存在很多空白。《魅力苏丹:相识在尼罗河畔》的问世将有助于填补这一空白,本书的四位作者亲历亲为的见闻和体验,将在很大程度上颠覆读者对苏丹的基本印象和了解,揭开位于非洲大陆中部的国家——苏丹的神秘面纱。

百闻不如一见。世界上有一些被广泛认知的两河文明,如中国的长江与黄河,伊拉克的底格里斯河和幼发拉底河,但世界上第一长河——尼罗河却少为国人了解。尼罗河流域是世界四大文明发祥地之一,这一地区的人民创造了灿烂的文化,在人类发展的历史长河中做出了杰出的贡献。古埃及尼罗河文明的上游,即青尼罗河和白尼罗河才是古埃及文明的源头。而苏丹的首都喀土穆正是尼罗河上游——青尼罗河与白尼罗河交汇之处,奔流不息,滔滔而下的河水成为孕育非洲大陆人类文明发展的乳汁。

《魅力苏丹:相识在尼罗河畔》由四位与苏丹有着不解情缘的人共同撰写而成。刘元培教授、吴富贵先生、王燕女士和林奋女士,他们或是我的阿拉伯语前辈,或是同用阿拉伯语又同在苏丹工作,或是虽处中苏两地却同为发展中苏关系而努力的同事。一般来说对一个事物怀有情结,应该是对这个事物有着较深刻的感悟、感动和理解,并且经过时间的沉淀。四位作者以自己多年来的亲身经历从不同的视角对苏丹的方方面面给予了各自的诠释,并最终汇集成一幅苏丹历史、人文与自然的生动立体画卷,或许会给读者带来强烈的冲击和震撼,或使读者对一些历史瞬间进行深入的思考。

《魅力苏丹:相识在尼罗河畔》以介绍苏丹的点滴开始,顺着历史的纵轴延伸,又以苏丹丰富多彩的人文风俗而展开。说此书是一本游记,其内容又远远超出了一般游记文学的范围,犹如介绍一个国家的小“百科全书”。读后不但极大地丰富人文历史和自然地理知识,更对增加国家与国家、人民与人民之间的相互了解与友谊大有裨益。

衷心的希望《魅力苏丹:相识在尼罗河畔》能成为加深中苏两国人民相互了解的桥梁。行动由认知开始,我想读者如有幸读到《魅力苏丹:相识在尼罗河畔》,它可能会为您带来新的向往而浮想联翩,或远足遥远非洲大陆的冲动,这应该恰恰是四位作者孜孜不倦笔耕的初衷吧。

中华人民共和国驻苏丹共和国特命全权大使

罗小光

2013年5月1日

书评

中国学者苏丹缘

姚裕铭

近日,中国著名阿拉伯语学者刘元培、吴富贵、王燕、林奋合著的新书《魅力苏丹:相识在尼罗河畔》由国务院新闻办公室所属五洲传播出版社出版。

该书25万字,近百张图片,图文并茂,是一本具有厚重文化符号、较高学术及实用价值,介绍苏丹共和国人文情怀的旅游文学专著。

别具苏丹风情,充满着喀土穆人文历史气息,洋溢着阿拉伯、伊斯兰、非洲特有情调元素的书页翻开,一股异国风情扑面而来。一幅精美的尼罗河畔旖旎田园风光画面映入眼帘。秀美的青、白尼罗河,旖旎多姿,横架在尼罗河上的各式桥梁,古色古香的清真寺礼拜大殿和高高的尖塔,将苏丹风情展示的淋漓尽致,首都喀土穆城古韵入画。

2014年2月18日,苏丹驻华大使馆与中国人民对外友好协会将在庆祝中苏建交55周年,暨苏丹共和国独立58周年国庆招待会上,举办图书首发式暨新书发布会,届时参会来宾将有机会一饱眼福。通览《魅力苏丹:相识在尼罗河畔》英文、中文和阿拉伯文三种文字书名和近百篇目录,更让读者按捺不住激动的心情捧读阅览。究其原因,原来这是一本为中国读者量身定做、图文并茂、介绍地处北非具有伊斯兰、阿拉伯、非洲多重属性苏丹共和国的游记文学著作。四位书作者居然出自文化精英——中国著名阿拉伯语学者刘元培、吴富贵先生、王燕女士,以及苏丹驻华大使秘书林奋女士。他们不顾年事已高,不惜放下身段,为中国读者斟字酌句、查阅史料、或不远万里多次飞赴万里之遥的苏丹、搜集第一手资料,亲历亲为详解位于非洲北部的苏丹共和国。特别是“问水尼罗河”、“金枪鱼出口,如何“游”的更畅快”,“中国小饰品如何开拓中东大市场”,“中国企业如何在苏丹筑巢”,“怀抱一只金鸡,如何多下金蛋?” 本书字里行间让读者深切感受到一种耐人寻味,真切感人、独具创意、为中国企业出谋划策,抛砖引玉的超前构想,百篇文章自始至终流淌着的是令读者优雅疏朗的阅读美感,该书充满了苏丹人文历史气息,使人深受教益,获益匪浅。

据悉,中国同苏丹于1959年2月4日建交,时至今日已有半个多世纪约55周年的历史。作者感悟他们与苏丹有缘,笑言自己前世也是“阿拉伯大旅行家伊本.白图泰的后裔”。与苏丹之缘,驱使着他们一步步向苏丹靠近,这部文化旅行力作是他们在追寻中苏友好互利合作之路上的故事,书作者带着夙愿完成了历时多年的苏丹之旅,而我们,应该跟着作者一起,共同走入苏丹共和国,发现别样苏丹之美。

中国著名阿拉伯语学者眼中的“苏丹形象”

王萍

近日,隶属国务院新闻办公室主管的五洲传播出版社出版的《魅力苏丹:相识在尼罗河畔》一书,以四位中国著名阿拉伯语学者的身份和独特视角,从外交、经贸、文化、科教、外宣、宗教等方面,翔实展示了近10年来苏丹共和国社会文明、国民经济建设、科教文化发展变化历程,以及独具伊斯兰、非洲和阿拉伯特色的民俗风情、人文市井、历史性名胜古迹与现代化标志性建筑。此书有助于中国读者认知和了解当今苏丹历史发展过程与现代化发展进程,有助于苏丹国民了解本国在中国学者眼中的形象……..在这里,中国读者阅读此书,即可感受苏丹传统文化的魅力,又能领略到伊斯兰、非洲、阿拉伯文化的别样风情。此书既传承苏丹历史韵味,又展现苏丹现代魅力。用文字诉说苏丹之美,用照片描绘苏丹的神奇和瑰丽,非洲地域的人文景观,透过图文印制在书卷里,奇妙风景、人文市井,让人回味。

近年来,随着苏丹的综合国力和国际影响力的不断提升,中国学者对苏丹的关注越来越多,并逐渐勾画出自己心目中的苏丹形象。在当代中国阿拉伯语学者中,刘元培、吴富贵、王燕、林奋四位专家著述的《魅力苏丹:相识在尼罗河畔》一书,力图从中苏外交、外宣、经贸、文教、科技、宗教、农业、人文交流等方面,把现代苏丹发展变化了的新形象以更丰富的姿态展示给中国及世界,对于增进中国与苏丹的相互了解,具有重要的参考价值。此外更重要的是,该书用史实与事实翔实分析了西方社会对苏丹形象认识的过程与变化情况,同时揭示了影响西方人正确认识苏丹的主要原因。对于纠正西方人眼中的苏丹形象进行了深入的探讨,并阐述了一些独到见解。《魅力苏丹:相识在尼罗河畔》在中国图书市场出版,展现了四位长期致力于中东、阿拉伯学研究的中国著名阿拉伯语学者眼中的苏丹形象。

近年来,中苏全面战略协作伙伴关系持续快速发展,两国关系处于历史最好时期。中苏人文合作方兴未艾。今年,在两国政府和社会各界的共同努力下,《魅力苏丹:相识在尼罗河畔》新书首发式不仅是中国阿拉伯语界著名阿拉伯学者外交生涯中的一大盛事,更是中苏两国高等教育理论研究与学术文化界友好互利合作关系框架内的一项重要活动。中国阿拉伯语学者用文字和照片讲述了苏丹共和国自然、历史、生活和生态之美,诠释了双方世代友好的理念,《魅力苏丹:相识在尼罗河畔》一书的出版发行,必将为进一步加深两国民众相互了解、为中苏友谊不断深化发挥积极而深远的影响。相信此书出版将会提升更多中国民众对苏丹的兴趣,有助于增进中苏民众相互了解和友谊,无疑将为两国友好事业发挥积极作用,成为中苏互利合作领域的一个新亮点。《魅力苏丹:相识在尼罗河畔》一书,从多个角度展现了苏丹的自然、历史、生活和友好交往等方方面面。此书的编辑出版得到了中苏两国政府、中国驻苏丹大使馆、苏丹驻中国大使馆,以及中苏两国社会各界人士的大力支持,中国驻苏丹大使罗小光阁下,苏丹驻华大使欧玛尔.伊萨.艾哈迈德阁下分别为新书作序。