内塔尼亚胡说,愿意做出痛苦的让步来实现巴以历史性的和平。现在是考验他的时刻。

“是时候摘下手套了。”加沙战鼓擂擂,以色列总理内塔尼亚胡如是说。

日前,由3名犹太青年被绑架杀害一事引发的以色列与加沙冲突继续发酵。7月8日,以色列当天宣布实施“护刃行动”,对控制加沙地带的哈马斯发起大规模军事行动,密集轰炸了加沙50个目标,加沙也对以色列还以火箭弹攻击。双方对立的情况已经到达临界点,战争一触即发。

不过,且慢!

说“摘下手套”话语的内塔尼亚胡,在以色列有个广为人知的昵称:BiBi。作为以色列大名鼎鼎的右翼政客,变化多端、言行不一、难以捉摸。以强硬作风著称的他,多年来却一直小心翼翼地避免以色列卷入大规模的军事斗争。

这一次,内塔尼亚胡会为了以色列的“荣誉”摘下“和平”的手套吗?

双面BiBi

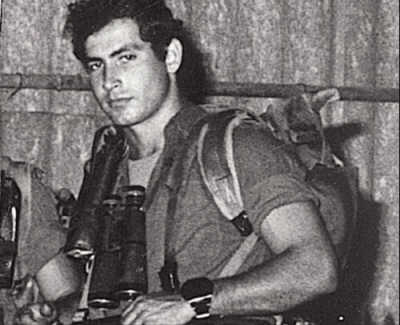

内塔尼亚胡在费城宾州完成了高中学业,高中毕业后,内塔尼亚胡回到以色列,1967年至1972年内塔尼亚胡在以色列国防军特种部队服役,获上尉军衔

1996年5月29日,时值以色列总统大选。在华盛顿,美国总统克林顿密切关注着,他用电脑里的计算器亲自计算,佩雷斯还需要多少选票才可以获胜。在那之前的10天,他数次向亲密顾问表达担忧:佩雷斯可能无法抵御对手的攻击。

让克林顿烦恼的“对手”,正是以色列利库德集团主席内塔尼亚胡。对克林顿来说,“冷战”结束,政府首要战略任务是使中东“保持符合美国利益的相对稳定”,其中,巴以和平是一个关键点,这在很大程度上需要仰仗新任以色列总理的帮衬。

表面上看,内塔尼亚胡是个不错的人选,1949年出生在一个完整的知识分子家庭。7岁时,全家迁至美国费城宾州,内塔尼亚胡在那里完成了高中学业。高中毕业后,内塔尼亚胡回到以色列,加入了以色列国防军。1972年,内塔尼亚胡再次返美,并在麻省理工学院获得建筑学学士和管理学硕士。曾在波士顿咨询公司担任管理咨询师,与2012年美国总统候选人米特·罗姆尼是同事。

这些经历令内塔尼亚胡显得卓尔不凡。他踌躇满志、一口略带宾州口音的美式英语让美国犹太人如痴如醉。1983年担任以色列驻美国使团副团长时,他频频接受美国电台和电视采访,在晚间节目上魅力四射,赢得了“以色列-美国小子”的赞誉。康涅狄格州犹太裔参议员约瑟夫·利伯曼曾感叹:“BiBi即使念一念他家乡的电话黄页,仍然可以赢得掌声。”

不过,克林顿并非杞人忧天。撕掉内塔尼亚胡活跃可亲的政客面具,BiBi还有根深蒂固的另一面,那个“以色列BiBi”。

虽然没有前辈政治家一样经历过犹太人遭流放、被杀戮的苦难岁月,但内塔尼亚胡比任何前辈都更喜欢强调以色列曾经遭受的苦难和如今面临的安全困境。他所在的利库德集团作为以色列的主要右翼政党,长期以来一直支持犹太文化复兴,主张吞并包括耶路撒冷在内的全部巴勒斯坦领土。利库德集团的领袖人物之——沙龙,即是凭借在巴勒斯坦杀开一条血路的手法扬名政坛。作为利库德集团的代表人物,内塔尼亚胡同样把“大以色列”的信条奉为圭臬,就像“在好斗的犹太复国主义环境中长大的土生土长的犹太人”。

不仅如此,内塔尼亚胡的犹太复兴情结还有更深层的家族根源。他的父亲本锡安·内塔尼亚胡经历过1929年发生在希伯伦的血腥屠杀,他深深信奉的犹太复国主义让全家流亡美国。内塔尼亚胡的哥哥约纳坦·内塔尼亚胡则是位民族英雄。他在1976年一场对抗恐怖分子的营救行动中牺牲,这一光荣举动至今依然在以色列的大街小巷被传唱。当1993年内塔尼亚胡坐上利库德集团主席的位子时,以色列记者阿农·阿布拉莫维奇曾说过:“只要约纳坦是个死人,他就不会从以色列政坛星空中陨落。”

另一方面,内塔尼亚胡也处处体现出对家族传统的依恋。有一次,接受完《时代周刊》记者采访后,他把一本他父亲写的有关以色列开拓者的书塞给记者。后者在文章里这样写道:他处处尊重父亲。在他父亲去世的葬礼上,内塔尼亚胡面对媒体还破天荒提到了“爱”这个字。可以说,内塔尼亚胡家族的爱国基因,已经混入了BiBi的血液,和他的政党信条紧密融合在了一起。

也正因为这样,内塔尼亚胡成了一个令人伤脑筋的人物。一方面,他聪慧精明,亲近西方媒体;另一方面,他保守内敛、尊重家国传统。这“双面”BiBi融合得天衣无缝。《时代周刊》记者理查德·斯坦杰曾说:“BiBi在美国或者欧洲看起来就像是美国人或者欧洲人,在以色列他看起来就比较 ‘中东’,口音更重,衣服更破,行为更从容。”

而《名利场》记者大卫·马格利克干脆以“双B记”作为内塔尼亚胡人物稿的小标题。他曾在一次采访中说:“BiBi本人经常在历史和生存之间摇摆,尽管人们通常觉得后一个BiBi(指迫于生存的BiBi)在他的意识形态中更加重要,但实际上他的‘两面派’形象给他带来了最多的鲜花和掌声。”也许,从这条“变色龙”登上政治舞台的伊始,捉摸不定就是他最好的保护色,亦是最锋利的宝剑。

进退有方

内塔尼亚胡并不是一个只会喊打喊杀的武夫,他懂得如何用策略和技巧去平衡他的强硬政策。图为内塔尼亚胡在埃拉特港口与士兵们玩自拍

克林顿的“担忧”还是成了现实。

1996年,内塔尼亚胡击败佩雷斯成为以色列历史上最年轻的总理。同年,《时代周刊》杂志在封面上向内塔尼亚胡发问:他将带来战争还是和平?战争或和平,这个问题是决定每一位以色列政要政治生涯走向的一块“秤砣”。

纵观内塔尼亚胡的政治生涯,他曾三次出任以色列总理,两次当选利库德集团主席,但无论“战争”还是“和平”都无法准确描述他的战略。在对待巴勒斯坦的问题上,他总体处于“战争”与“和平”之间,忽进忽退,似强还弱。西方媒体称之为一门“以静为动,保持现状”的艺术。

当然,作为以色列著名的右翼政治家,内塔尼亚胡的鹰派作风还是时时占上风。1996年总理选举时,他提出“安全换和平”的策略对阵“土地换和平”,成为击败佩雷斯的关键。上任之初,他宣布启动工党政府已经冻结4年之久的犹太人定居点建设,在西岸和加沙大肆推进犹太定居点的发展。他提出“三不”政策:不承认巴勒斯坦人的民族自决权与建国权,不归还戈兰高地,不就耶路撒冷最终地位问题进行谈判。他曾在多个场合为以色列政府封锁加沙辩护,称“封锁加沙对以色列国家安全至关重要”。他也曾多次阻挠与巴勒斯坦的和谈进程,并且一再推进犹太定居点的扩建。

在对加沙的军事行动方面,内塔尼亚胡也是“该出手时就出手”。2012年11月,他发起“防卫之柱”军事行动,狂轰滥炸哈马斯在加沙的70多处目标。内塔尼亚胡的内政部长甚至宣称要把加沙“送回中世纪”。值得一提的是,以色列军队在这段军事行动中频频使用“铁穹”防御系统成功拦截巴方导弹,来自加沙的火箭弹袭击只造成了一名以色列人死亡,大“秀”了一把以色列国防部门的技术研发能力。

不过,内塔尼亚胡并不是一个只会喊打喊杀的武夫,他懂得如何用策略和技巧去平衡他的强硬政策。BiBi不是天生就有这样的才能。他是从失败中掌握了这个“技能”。

内塔尼亚胡政治生涯中最让他“耿耿于怀”的一次失败发生于1996-1999年第一届总理任期内。由于他过于强硬,遭到了左派的巨大压力。1997年,内塔尼亚胡又决定扩建耶路撒冷霍马山地区的犹太定居点。该定居点一旦建成,将完全切断耶路撒冷和西岸的地理联系,使耶路撒冷被以色列完全控制。这一策略引起了克林顿政府的强烈抵制。在后者压力下,内塔尼亚胡不得不签署《怀伊协定》,宣布以色列将放弃约旦河西岸30%的领土。这一协定随即又遭到右派的强烈反对。内塔尼亚胡陷入了进退维谷的僵局。以色列巴伊兰大学教授杰拉德·斯坦伯格评论说,内塔尼亚胡那次主要失误的原因是不能促成“以色列社会各个派别的合作”。事实上,那次失误差点让内塔尼亚胡跌入政坛地狱。他曾回忆说,自己1999年是被“赶出”以色列政府的。

2009年,内塔尼亚胡再次归来,至今已连任两届以色列总理。在经历过失败和政坛跌宕后,内塔尼亚胡显然较之前更懂得如何借用强硬的手段“适时”稳固自己在以色列政坛的地位。

据《国土报》分析,内塔尼亚胡在2012年底发起“防卫之柱”军事行动,其真实目的和2008年底以军对加沙地带发起的“铸铅行动”空袭如出一辙,都是“醉翁之意不在酒”,而是为了给即将召开的以色列议会选举打一针“兴奋剂”。根据以色列的一次民意调查,21%的以色列人将遭受火箭弹袭击列为“最为恐惧的事情”。实际上,由内塔尼亚胡导演的这场“防卫军事演习”确实为他拉了不少选票。在大选前夕的各项民调中,他领导的利库德集团遥遥领先。以色列媒体称内塔尼亚胡是“以色列之王”。当然,如某些中东媒体所言,军事行动一旦恶化至地面战,以色列就可能面临由主动转被动的局面。内塔尼亚胡最终“识时务”地结束了对加沙地带的轰炸,为历时不超过两周的“防卫之柱”行动画上了一个意味深长的句号。

在对待巴勒斯坦建国的问题上,内塔尼亚胡也是既亮武器,又送蜜糖。2009年,内塔尼亚胡曾在以色列巴伊兰大学发表演讲时表示,同意巴勒斯坦有条件建国。但条件异常苛刻:以色列只承认巴勒斯坦权力机构的谈判地位,巴不得拥有军队等等,总之,剥夺了巴勒斯坦作为实体国家的基本权益,但国际媒体纷纷把这一演讲看作内塔尼亚胡做过的最大的“妥协”之一。

英国伦敦大学国王学院中东与地中海事务研究教授弗拉伊姆·卡什曾对媒体指出,内塔尼亚胡的“妥协”形成了他和以色列左派达成一致的基础,使得内氏在以色列政坛能够更加游刃有余。换句话说,内塔尼亚胡懂得适时抛弃“理想”来巩固“现实”。正如斯坦伯格所说:“内塔尼亚胡知道什么时候应该采取战略撤退,什么时候又应该收复失地……但在领土等关键问题上,他决不后退。”

内忧外患

除了巴以问题,在其他国际事务上面内塔尼亚胡也不忘给奥巴马添堵。至于内塔尼亚胡和奥巴马的关系,大卫·马格利克曾这样评价:“这两人都觉得对方想毁了自己,都觉得对方最好从此消失”

“摇摆不定”的BiBi已经给以色列带来了什么?据《金融时报》报道,在内塔尼亚胡第二届总理任期内,没有一个以色列人死于自杀式爆炸袭击,这个数据相对于新世纪头几年来说却是巨大的进步。尽管争端不断,由他领导的以色列从未卷入大规模军事行动。他“收买”国内媒体;带领以色列实现经济复兴,使得以色列成为高科技的代名词。尽管不是每个以色列人都喜欢他,但他们已经慢慢习惯了他。正如以色列政治评论家纳罕·芭尼雅所言:“他的屁股适合这把交椅。”

值得注意的是,内塔尼亚胡在以色列风起云涌的政治表现却和他在国际社会上的“信誉”成反比。《金融时报》曾经发表文章,直指以色列的国际环境正在“快速恶化”,而最大的原因就是其掌舵者内塔尼亚胡缺乏“战略视角”。

西方国家担心所谓的战略视角,一方面就是指内塔尼亚胡奉行的强硬政策引起了其他国家的不安。2012年,以色列空袭加沙地带之际,埃及总统穆尔西不仅跳出来力挺巴勒斯坦,称“这是不可接受的侵略行为”、“不会抛弃加沙”,还派该国总理前往加沙访问,以示对巴勒斯坦的支持。卡塔尔埃米尔(国家元首)哈马德也几乎在同一时段抵达遭封锁的加沙地带。遭受封锁的哈马斯能够一举打开外交孤立的局面,不能不说是拜因贸动武力而树大招风的以色列政府所赐。

欧洲国家对其的敌对情绪也同样旺盛。2012年第67届联合国大会上,包括埃及、土耳其、意大利在内的众多国家均投票赞成巴勒斯坦被授联合国观察员国地位。其中,土耳其和埃及都曾经是以色列的盟友。而以色列平日里最坚定的支持者德国也拒绝投反对票,令以色列人感到“非常吃惊”。

而内塔尼亚胡和美国政府在巴以问题上的胶着更加令人玩味。这位具有“美国人缘”的以色列政客先是在巴以和平问题上和克林顿政府结下梁子,自己也被排挤出以色列政坛。待卷土重来后,面对热心张罗“两国方案”的奥巴马,内塔尼亚胡总是表面应允,实际懒于行动。不仅多次公开表示“不会屈从外界压力”,甚至在2011年把终止冻结令的责任推给奥巴马政府。对此,《金融时报》总结,内塔尼亚胡只在口头上敷衍“两国方案”,他的行动则证明他对这种安排没有兴趣。

除了巴以问题,在其他国际事务上面内塔尼亚胡也不忘时不时给奥巴马政府添堵。2012年的伊朗核问题,内塔尼亚胡当众表示美以两国在核伊问题上存在不同理解。2014年,内塔尼亚胡又在伊拉克库尔德地区独立一事上和美国政府唱反调。5月底,内塔尼亚胡在特拉维夫的一个安全会议上称库尔德人“是一个战斗民族……值得政治独立”。而美国政府则几乎在同一时间宣布反对库尔德民族进行独立公投。

内塔尼亚胡这种“和稀泥加挑事”的做派已经令几任美国总统大为伤脑筋。据媒体报道,克林顿的白宫发言人之一曾直截了当称内塔尼亚胡是“最令人讨厌的人之一”、“只是一个说谎者和骗子”。至于内塔尼亚胡和奥巴马的关系,大卫·马格利克曾这样评价:“这两人都觉得对方想毁了自己,都觉得对方最好从此消失。”

除了外患,内忧也不可小觑。2013年,由内塔尼亚胡组建的以色列新一任政府名单比上一届要更显多元化,在议会选举中大放异彩的第二大政党未来党在本届政府中共有5名部长,其主席拉皮德掌握了政府中的关键部门财政部。另外一个中间党派运动党也有4名部长,这意味着内塔尼亚胡要面临更复杂的党政关系,“调和众口”成了他最艰巨的任务。对历史的敬重赋予了内氏强硬的手段与策略,但如今更重要的问题是:如何在日益紧张的国际环境和复杂的政治形势中运用这些手段,见缝插针、左右逢迎,寻求自身的价值空间。内塔尼亚胡能否再下一城?

下一张牌

内塔尼亚胡是将这次以色列加沙冲突升级为一场实实在在的战争,还是及时收手,像2012年的“防卫之柱”军事行动那样,把流血攻击变成一场短暂的交锋呢?图为内塔尼亚胡在梵蒂冈与教皇方济各会谈

当指针指向现在——2014年7月,内塔尼亚胡又一次面临重大选择时,他将以哪一面示人?

在近日的以色列加沙冲突中,内塔尼亚胡已经频频开出“强硬牌”。据半岛电视台报道,内塔尼亚胡在国家安全委员会紧急会议召开之初就提到,“哈马斯作为罪魁祸首要为自己的行为付出代价”、“必须采取消灭哈马斯的军事行动”。看起来,内塔尼亚胡的一贯硬朗做派并未更改。

然而,内塔尼亚胡还未亮出他的最后一张底牌。究竟他将甩出一手顺子,将这次以色列加沙冲突升级为一场实实在在的战争,还是及时收手,像2012年的“防卫之柱”军事行动那样,把流血攻击变成一场短暂的交锋呢?

以色列中东问题专家乌里·罗塞特认为,加沙能否停火涉及到很多因素。加沙的反应很重要,以色列的战斗状况和战斗成果也是决定这场军事行动会否进一步恶化的主要因素之一。

曾经在《每日快报》担任记者的伊芙·埃斯利告诉《国际金融报》记者,内塔尼亚胡对加沙的策略会依据利库德集团政党联盟内其他党派的立场调整,因为他会利用这次冲突来“平衡”和“打击”其他联盟政党。据媒体报道,“以色列是我们的家园”领袖、以色列外交部长利伯曼已经在7月7日宣布结束与利库德集团的政党联盟,因为他所主张的“大规模军事行动”遭到内塔尼亚胡的反对。这似乎可以看出一点内塔尼亚胡熄火策略的苗头。伊芙·埃斯利分析,从内塔尼亚胡长期政治表现来看,他不倾向于启动大规模战争。但是这次政府面对右翼人士的不断施压,内塔尼亚胡能否有效平衡这些压力,也是关键的一点。

BiBi最终能否再次化巴以冲突为他的政治筹码?应该不用太久就能揭晓答案。

(记者:陈净、谢隽)

来源:国际金融报