原标题:2014:中东,热点遭遇“节点”

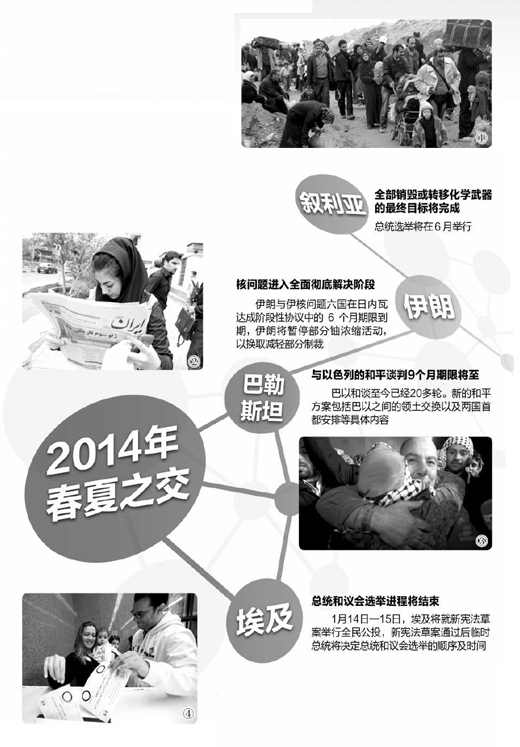

图①:2013年12月30日,大批叙利亚民众撤离家园。

图②:2013年11月24日,伊朗民众阅读关于核能协议的新闻。

图③:2013年12月31日,被以色列释放的巴勒斯坦人与家人团聚。

图④:2014年1月8日,旅居阿联酋的埃及民众参加国内宪法草案公投。(图片均来自人民视觉 版式设计:蔡华伟)

经过多年的徘徊嬗变、跌宕起伏,中东局势又到了一个十字路口。新的一年,这片饱经沧桑的大地能否迎来和平、稳定、发展的曙光?又将上演怎样的大国博弈、地缘政治格局变化?面对这些未知数,有一点可以预期:2014年,中东政治生态仍将艰险,中东人民对好日子的渴求依然强烈

杨福昌(外交部前副部长)

吴思科(中国中东问题特使)

余国庆(中国社科院西亚非洲研究所副研究员)

李绍先(中国现代国际关系研究院副院长)

唐志超(中国社科院西亚非洲研究所研究员)

埃及2014年的总统选举,以穆兄会为代表的宗教势力是否会“卷土重来”?埃及会不会因选举陷入新一轮动荡?

军方仍然可控局势

杨福昌:回顾2013年埃及发生的一系列剧变,其中有两个特点引人注意:第一是国内民众表现出要世俗化不要政教合一;第二是军方从幕后走到台前,在决定国家走向过程中发挥重大作用。

埃及1月举行宪法公投,接下来是总统选举和议会选举。这两个选举,无疑又是世俗派和宗教势力两方面力量的争斗。目前看来,以军方为背景的世俗派实力强,还会占据上风。我最近访问埃及,和当地学者交流时,我们看法一致:虽然穆兄会会有一系列反抗行动,但军方依然可以控制局势。

即便如此,未来埃及走向稳定并不容易。军方目前使用高压手段,如将穆兄会定性为“恐怖组织”,其效果是两方面的:一部分人会因压力放缓行动,另一部分人可能将进行更激烈的抵抗,但是以穆兄会为代表的宗教势力要像2013年初那样参加竞选并获得胜利,已经不可能了。所以埃及局势会在不停的运动之中,游行示威还会不断发生,但将逐渐减少。由于人民要求经济发展、生活水平提高的基本诉求尚未得到解决,最终走向稳定将是长期的、艰巨的。

卷土重来可能性小

李绍先:无论是1月要进行的宪法公投,还是今年上半年的总统选举和议会选举,以穆兄会为代表的宗教势力“卷土重来”的可能性都很小。在军方的高压下,穆兄会受到沉重打击,而军方对穆兄会等宗教力量的压制得到埃及精英阶层和大城市中上阶层居民压倒性的支持。但是埃及军方推翻民选总统,以及之后军政当局的高压政策使国家内外交困:外遭美欧制裁,西方资本抽逃;内部和解无望,局势持续紧张,经济发展惨淡。2011年革命后的3年来,埃及官方统计的贫困人口从40%增加到近60%,国际机构做的民调显示,穆兄会的支持率不降反升。可以预期,如果埃及政治经济状况长此以往,用不了一年半载,新的街头革命可能再次发生。

即将在1月22日召开的日内瓦会议将从哪些方面推进叙利亚危机的政治解决?2014年叙利亚大选形势如何,巴沙尔将何去何从?

会议存在诸多变数

吴思科:2013年叙利亚化学武器问题成功以和平方式解决,将对2014年的叙利亚局势产生积极的影响。平行推进政治解决叙利亚问题和销毁叙利亚化学武器,已经成为国际社会的共识。

日内瓦会议对叙利亚局势意义重大,但其中变数很多,因为叙利亚反对派至今难以联合到一起,而且区域内国家仍未取得一致。各方虽然在政治解决上看法一致,但是要通过会议达到什么目标,各有各的想法。所以日内瓦会议可能是一个开放性的会议,成为各种力量较量的平台。

难以取得实质进展

李绍先:日内瓦会议能否如期召开,现在尚难断定。限于目前条件,即使如期召开,取得实质进展的可能性也不大。在叙利亚建立过渡政府、防范宗教极端武装得势将是会议的两个重点,但均难在本次会议中取得实质结果。今年春天后,任期届满的巴沙尔政府将举行大选,西方希望以此为契机实现政权更迭,但在内战战场牢牢占据优势的巴沙尔不太可能全身而退,因此或者选期不断推迟,或者巴沙尔选举获胜连任,不论出现哪种结果都改变不了叙局势“不死不活”的态势。值得一提的是,随着埃及局势发展和伊朗核问题取得突破,叙危机的全局性影响和重要性已经下降。

可能达成原则性宣言

余国庆:预计日内瓦会议不会有太多的“惊喜”,原因在于:各方对会议的诉求和目标早就心知肚明。巴沙尔政府的主要目标是保住政权,为顺利推进总统大选赢得时间;叙利亚反对派既想进一步赢得西方对其政治认可以及加大实质性的军事援助,又想把巴沙尔排除在下一步政治议程之外;西方眼下的要点是尽快安全销毁叙利亚的化学武器。这次会议可能达成的只能是原则性的“日内瓦宣言”,为叙利亚问题的政治解决提供新的“平台”。当然,西方也不会放弃叙利亚问题军事解决的“可能性”。

2014年的叙利亚大选,巴沙尔本人继续参选的可能性很大。对巴沙尔本人来说,自己参选,或者推出自己的“代理人”参选是最“优化”的结局,巴沙尔及其利益集团不会将权力拱手相让。

伊核问题谈判僵局已经打破,日内瓦协议的落实还需要在2014年克服哪些障碍?伊朗总统鲁哈尼是否会与美国达成新的协议?

重大突破不太可能

李绍先:根据2013年11月24日达成的伊核问题阶段性协议,今年上半年美伊双方会做出相应举动。由于阶段性协议是美伊共同需要,因此2014年伊核问题和美伊关系总体上会处于探讨进一步缓和的状态,但两国达成新协议的可能性较小。根据去年的协议,伊核问题六方在半年内要和伊朗谈判最终协议。谈判会在今年启动,但由于受美伊关系的制约,不可能取得突破,因为美伊存在结构性矛盾:在意识形态方面,美国很难接受一个伊斯兰政权,从1979年以来一直谋求更迭这个政权;在地缘政治方面,美国更难接受伊朗在中东扮演重要角色。只要美伊关系不发生根本改变,伊核问题彻底解决就只能是奢望。

美伊缓和应是趋势

唐志超:截至目前,虽然美国内反对声音较大,国会提出了对伊新制裁草案,但落实日内瓦协议的工作并未受到影响,关于技术方面的谈判进展良好,这为协议得到切实落实提供了信心和保证。从目前来看,协议落实主要有两大障碍:一是美伊各自内部的保守派和反对势力,尤其是美国方面,第二大障碍是技术层面。而地区国家如以色列的担忧和反对不会对日内瓦协议落实构成威胁。因此,关键点在于下一步怎么走,即能否达成伊核问题最终协议以及美伊关系是否会有所突破?现在预测还很难,美伊双方对此均还未做好准备。但美伊关系缓和可能是中东地区未来发展的一个重大地缘政治趋势。

美国2014年将在中东哪些方面加大重点投放力度?大国在中东的博弈将如何呈现?地区国家又将如何扩大自己的影响?

新一轮分化重组

李绍先:2013年美国对其中东政策进行了重新评估,确定外交优先、减少投入、避免军事干预新方针,以在确保其中东利益的同时顺利实施“战略再平衡”。

目前美国在中东推进三场谈判:以巴谈判、伊核谈判和叙利亚谈判,对其它问题则尽量减少投入。随着美国从中东“收缩”力量,欧俄等加大了介入,地区大国也纷纷联动。原在叙利亚问题上形成的统一战线(土耳其、沙特、埃及和以美为首的西方)濒临瓦解,美在中东的同盟体系也出现松动,美与土、沙、以、埃的关系都发生变化,中东地缘政治力量开始新一轮分化重组。

大国力量此消彼长

唐志超:2014年美国在中东的工作重点主要有三个:伊朗核问题、巴以问题、叙利亚问题。相对而言,伊核问题最为关键,美将竭力推动落实日内瓦协议并在年内达成最终协议。国务卿克里上任以来已10次访问中东,其中巴以问题是核心议程,力争今年4月达成最终协议。而叙利亚化武问题的政治解决以及推动新的叙利亚问题国际会议召开,显示美外交解决叙问题的思路未变。

2014年大国在中东的博弈将继续呈现美影响下降,其他国家影响力上升,各方逐鹿中东的态势。美继续从中东战略收缩,美对中东投入资源、领导意愿以及引导、控制、塑造力的下降,将是一个不可避免的趋势。这将刺激地区内外大国填补美战略收缩所遗留的权力真空。在这一背景下,中东地缘政治关系将进一步重组,各国将在“去美国化”背景下加大自主外交和防务的努力。

美中东战略调整年

余国庆:2014年仍将是美国在中东的“战略调整”年。对美国的中东政策来说,今年是一个关键的年头。中东的诸多热点问题面临着时间的“节点”,这些问题都将消耗美国大量的外交资源。尤其是叙利亚问题和伊核问题,应是美国政策的重点投放。

作为负责任的大国,中国2014年将在中东维和促谈中发挥怎样的作用?中国将如何发挥这一作用?

我主张契合中东诉求

吴思科:地区谋和平稳定,国家求和谐发展,这是当前中东的主要诉求,也与中国的一贯主张相契合。中国在中东历史性变化中始终坚持不干涉主权国家内政等原则立场,同时也建设性推动热点问题的解决,积极有所作为,发挥一个负责任大国的作用。中国提出的“人类命运共同体”这一理念,在推进中东热点问题政治解决和维护地区和平发展方面有深远意义,包容和谐的文化内涵对转型中的地区国家也深有启迪。“中国主张”日益得到各方认可,中阿战略合作关系在交流互动中不断提升。

劝和促谈作用更积极

李绍先:中国在中东事务中的立场和作用是一贯的,我们归纳为一个词:劝和促谈,为此中国在外交上设立的第一个特使是中东特使。如果说有什么变化的话,就是2013年中国在中东事务上的作用更加主动积极,比如5月我们同时邀请巴勒斯坦国总统和以色列总理访华,习近平主席提出解决巴以问题的四点主张,年底外交部长王毅出访包括以巴在内的中东五国,重点仍在推进巴以和平进程。大家可能注意到了,新年伊始我在印度洋执行护航任务的护卫舰盐城舰北上进入地中海,与俄罗斯等国的军舰一起为联合国海外销毁叙利亚化武行动护航。可以预期,随着中国国力的不断提高,作为世界负责任大国,中国将在更多的领域在中东事务中发挥更加积极的建设性作用。

中国立场赢各方赞赏

余国庆:作为联合国安理会常任理事国,中国在近年来的国际舞台上,更多地以一个负责任的大国姿态出现。在推动以色列和巴勒斯坦和谈问题上,中国作用受到巴以双方肯定,也得到阿拉伯国家的广泛肯定;在叙利亚问题上,中国坚持对话与政治谈判的立场得到越来越多国家的理解和赞赏;中国在销毁叙利亚化学武器过程中正以切实的行动履行着一个大国的责任;在伊朗核问题上,中国一直与其他大国一起,为伊核问题的最终解决发挥建设性作用。

(记者:韩晓明 采访整理)

来源:人民日报