扎瓦希里,“基地”现任老大和本·拉丹,扎瓦希里对于“基地”的快速衰落负有责任,首先他管理不善,其次扩张过快。

巴格达迪在2014年对“基地”公开叛变,宣布“立国”,这是“基地”历史上第一次有分支机构叛变独立,但未来还会有更多。

“基地”分子在叙利亚作战,他们一方面承受IS的攻击,一方面遭遇阿萨德政府军的打击。

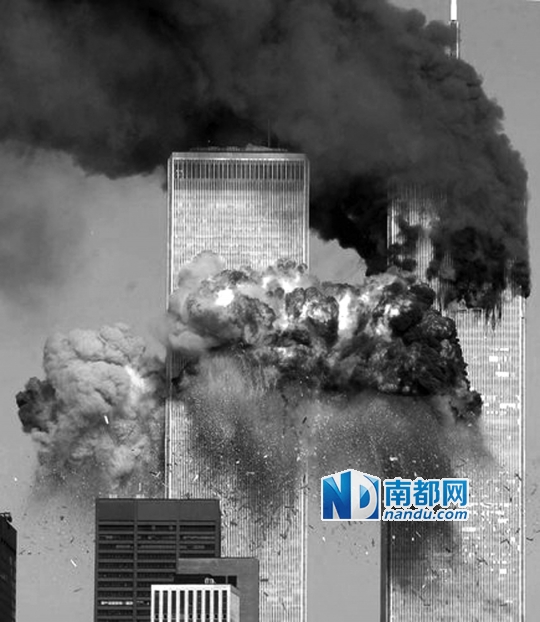

2001年制造“9·11”事件。

2005年伦敦爆炸案,最后一次在西方制造规模性袭击。

2011年10月14日,奥拉奇在也门的车队被美军无人机袭击,他本人当场死亡,此后“基地”在网上的“远程布道课程”也结束了。奥拉奇的死亡是“基地”历史上的一个重要转折点。

2000年袭击美国军舰“科尔”号。

拉丹被击毙的同时,美国政府高层在白宫观看实时转播,拉丹的死亡标志着“基地”最成功的时代结束,在后拉登时代,该组织逐渐衰落、分化并丧失影响力。袭击拉丹的住所。

如果把“基地”组织比喻成今天的大公司,那么它跟“微软”是最类似的,这是一个声名在外的大公司,却也是个衰落、老化中的品牌,和今天18岁到35岁间的人几乎没有交集,更谈不上发挥影响力。今年1月,“基地”好不容易再次登上世界媒体头条,即宣称其分支机构“阿拉伯半岛”策划、组织并执行了在巴黎的《查理周刊》血案,但这次表态是在恐怖袭击发生后一个星期,和以前在第一时间就表态不一样,而且没有内部人士“泄密”、发表录音或者录像等惯常做法。种种疑点导致一些分析人士认为,巴黎的恐袭事件不仅不是“基地”策划的,甚至“基地”根本不知情。

简单地说,在极端组织的等级制度中,“基地”的统治地位正在削弱,未来趋势会更加明显。对于西方国家的官员来说,他们把注意力更多地放在IS上,后者在伊拉克和叙利亚战场上持续占上风并不断展开残酷的行动。当然“基地”组织并不甘于在影响力上输给IS,它正致力重新获得更多的关注。尼日利亚“博科圣地”的异常活跃和残酷可以说是“基地”策略的体现,“基地”在也门的分支机构也极其活跃。当“基地”求胜欲格外强烈时,华盛顿和其他国家在政策和策略上如果对该组织有丝毫忽视,都可能付出致命代价。

拉丹死后“基地”内耗严重

“基地”的最新困境始于2011年5月,即本·拉丹“基地”被美军击毙之时。在那之后,阿曼·阿尔-扎瓦希里作为拉丹的指定继承人成为“基地”全球领袖,但是扎瓦希里发现自己面对的困难或制衡很多。

首先是全球日益收紧的反恐政策,其次是华盛顿无休无止的无人机策略。尽管存在很多争议,承受来自美国国会的调查,但奥巴马从未放弃无人机的定点清除计划。相反,这个计划还在扩大中,而且效果愈加明显。在阿富汗、巴基斯坦,在也门,“基地”随时面临总部或者分支高层领袖突然一日就被“抹去”的现实。迫于压力,其高层领导们的活跃程度被严重压制,很多时候他们忙于四处躲藏,已建立的情报渠道要跟随迁徙,这造成管理效率和效果上大打折扣。扎瓦希里与所有“基地”分支机构的联络也变得困难,加上“基地”总部后来设在巴基斯坦和阿富汗交界的地带,这又导致其对伊拉克局势的控制力减弱,很多时候扎瓦希里和他的高层指挥官居然会跟伊拉克境内的作战分子完全失去联系。

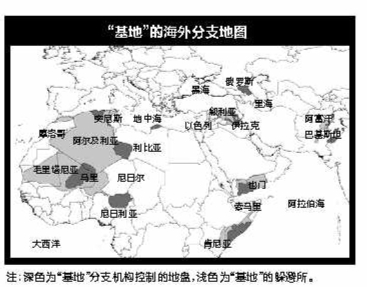

随着本·拉丹的死去,资源变得越来越有限,原本各分支机构能从“总部”获得指示、资金以及其他形式的援助,现在无论是精神指示还是物质援助都越来越少,间接导致各分支机构的独立性增强,这个趋势还将持续。本·拉丹死去的第四年,“基地”组织已不再是庞大的恐怖连锁机构,现在充其量只是有限几个还具备战斗能力、规模较小的分支机构的联合体。剩余机构的联合程度也日益松散,在未来都可能获得全新水平的独立或者被IS吞并。

“基地”驻也门的分支机构“阿拉伯半岛”(AQAP)在本·拉丹死后宣布效忠扎瓦希里。但是,由于扎瓦希里和其他高层指挥官被无人机追杀,藏在巴基斯坦边界山区,“阿拉伯半岛”成为“基地”实际上的中心。据说在2009年、2010年和2011年,“阿拉伯半岛”分别策划了三次针对西方社会的恐怖袭击,每一次都接近成功,而且“阿拉伯半岛”也是组建并训练自己的武装力量的第一个“基地”分支,它有独立于“基地”全球战略的目标,那就是在也门建立独立酋长国。

因为扎瓦希里的“缺席”,其他分支机构只能转向“阿拉伯半岛”寻求指引,其中有谋求在北非创建独立伊斯兰酋长国的“伊斯兰北非组织”(Islamic Maghreb),2012年,“阿拉伯半岛”就给在北非的组织发了两封最高指示信件,一次是5月,一次是8月,两封信中都传达了战术和战略上的部署。此时,作为“基地”的真正老大,扎瓦希里颇有被架空的感觉。

显然在“基地”内部上演了一次夺权的大戏,为了进一步巩固夺权成果,“阿拉伯半岛”开始发展自己的、直属分支机构,那就是在索马里的“索马里青年党”(al Shabaab)。虽然在2012年的时候,扎瓦希里表示“索马里青年党”属于“基地”组织,但现在看来,从成立的一开始,“青年党”和在巴基斯坦的“基地”总部就根本没有联系和互动。该组织的一名美国籍成员奥马尔·哈马米在自传中说道,“青年党”和“基地”的联系完全是通过也门,而不曾经过巴基斯坦,就连“青年党”的高层有时候也很迷惑,公开承认不知道到底是效忠也门还是巴基斯坦。

和所有向海外扩张的庞大机构一样,内部竞争产生的内耗是“基地”不得不承担的,尤其从扎瓦希里时代开始,四个最主要的海外分支中,有两个在拼命争夺西非、北非的统治地位,有时这种争夺甚至是残酷的。它们分别是“索马里青年党”和“伊斯兰北非组织”。其他分支机构,例如在伊拉克境内的“伊拉克盖达”则不太服从扎瓦希里的指挥,使其失去对叙利亚战争的控制。很多人认为,这种内部争执都要怪扎瓦希里,是他过分激进导致“基地”在全球扩张。

众多分支机构无法协调作战

众多分支机构不能协调步调的另一个原因是,它们面对的机会突然增多了。阿拉伯世界的混乱导致了安全真空,扎瓦希里希望渗透进入这些真空,但是之后的局面他就控制不了了。叙利亚就是典型例子,IS正是通过这种方式宣布从“基地”独立的。在“基地”成立25年中,还没有任何分支机构敢公然独立,对“老板”的指示不理睬,而IS及其领导人巴格达迪是第一个。

与此同时,在巴基斯坦的“基地”中央机构陷于苦苦挣扎中。

最难应付的还是美国的无人机,因为害怕被定点清除,高层惟有尽量减少活动,很多资深、好战的恐怖分子因为厌倦躲藏选择离开,前往埃及、利比亚和叙利亚寻找庇护或者寻求新的战斗机会。

在埃及,“穆兄会”的倒台对“基地”是灾难性的,这使其失去了在西奈半岛的依附主体,而“基地”在埃及的活跃组织、号称“纳斯尔细胞”的团体也在2013年解体了。散落的恐怖力量集中在西奈半岛策划活动,承受着持续人员消耗,一方面因为埃及政府军的打击,另一方面因为成员流向IS。

而近年来对“基地”来说最大的挑战在于叙利亚冲突,因为在整个局面中“基地”没有任何“突出”表现。尽管扎瓦希里向叙利亚派遣了最精锐的老兵,让其组成“呼罗珊小分队”,在其辖下的“叙利亚胜利阵线”旗下作战。但是这些战斗不幸卷入了跟IS的地盘战,IS用自杀式炸弹袭击“基地”在叙利亚当地的高层指挥官,这是扎瓦希里万万不曾想到的。当美国和其他西方国家开始针对IS的空袭后,在叙利亚的“基地”成员也被“连坐”遭遇袭击。此外,在面对阿萨德政府军时,“叙利亚胜利阵线”始终找不到任何优势。

互联网迅猛发展分化了“基地”的势力

如果时间不是在2004年,而是放到10年前的1994年,那么只是在遥远之地控制数个部落的“基地”组织根本不可能在全球掀起一场极端运动,也不可能在海外建立恐怖组织的分支机构。但是在“9·11”事件之后,快速发展的互联网给本·拉丹和他的高级助手们最方便的工具,他们通过互联网传播意识形态、进行宣传渗透,进行组织内部的交流和实施上级对下级的管理,并从最偏远的地方招募新战士同时对他们进行管理和训练。“基地”组织曾建立有密码保护的网络论坛,一度成为全球最佳的联系极端分子的平台。

“基地”在伊拉克分支机构的最高指挥官扎卡维之后把对互联网的应用发展到新领域,带领“伊拉克盖达”在互联网上“讲述自己的故事”,故事内容多样化,有的是相片,有的是本·拉丹招手或者微笑的简单视频,更多的是针对美军士兵残酷的炸弹袭击的录像。在历史上第一次YouTube成为一个面向恐怖分子的双向平台,在这个平台上诞生了很多“基地”为之欢呼的“英雄”,也吸引更激进的年轻人加入各分支。在YouTube上,不同分支逐渐打出自己独有的“品牌”,不再严格地被“基地”中央机构控制。而被所谓的“地方品牌”吸引而招募的对象也冲着不同的分支机构前往,不再只想着加入“基地”大本营。

最后,也门的恐怖头子奥拉奇创造了“基地”在网络上的最大成功。奥拉奇是美国人,他最先开始利用互联网进行远程布道,举办针对西方国家的恐怖分子一对一的洗脑课程,并因此成为“基地”在海外招募的最大功臣和很多极端分子心目中的“精神导师”。2011年奥拉奇被美国无人机刺杀,随后他在网上建立的洗脑论坛进入休眠,这对“基地”的互联网应用是重大打击。奥拉奇曾支持英国出版一份极端刊物《启示》,他死后这本刊物出版量大减,质量降低,很快就失色于IS出版的各种新刊物,在网络和印刷媒体上,“基地”逐渐将统治权让给了后者。

在2011年前,出于对本·拉丹的尊敬,也由于“基地”组织对于网上论坛的严格保密控制,“基地”的信息传达在支持者之间是同步的。但在2011年本·拉丹被击毙后,伴随着社交媒体的突然发展,这种局面开始改变。在扎瓦希里时代,社交平台的大量涌现好像水闸闸门被打开,支持者开始严重分化,根据对暴力的喜好程度、教法和管理手段的严格程度,根据对西方政治的仇恨程度,支持者选择追随不同组织和分支,“基地”大本营统领招募的年代已经结束了。

在互联网上,恐怖行动的含义也已经发生转变,从“暴力是促成国家的手段”变成了“只有成立国家才能无限使用更多暴力”,前者是“基地”支持的,而后者是IS贯彻的。这种转变在现实中的实际意义是,更多年轻的极端分子离开了“基地”,他们被发生暴力和血腥吸引。当扎瓦希里意识到问题严重时已经是2013年9月,他开始在互联网上直接下达命令和指引,希望能绕过IS这“嚣张的叛徒”,只是此时行动已经来不及。

扎瓦希里存在内部管理上的失误,这是无可质疑的,但他快速在海外扩张“基地”的野心也带来很多忧患。就像一个超级大公司的总裁,一方面在内部失去控制,CEO和众多高层阳奉阴违甚至明目反对,另一方面公司还忙着扩张海外市场,疯狂收购并购。“索马里青年党”成立之初并不是“基地”的分支,这个组织长期以来管理不善,行动缺乏统一指挥,内部分歧严重。在2012年“基地”宣布“索马里青年党”正式并入组织的时候,听上去似乎是一桩不错的“并购”,毕竟当时“青年党”已控制了索马里相当大的地盘,且在所有分支中“青年党”进行海外招募,尤其是引诱西方国家境内的“圣战分子”是相当突出的。

只是扎瓦希里不听从本·拉丹的指示。早在2010年本·拉丹就明确指出并入“青年党”是不明智的,因为“青年党”内部管理混乱、在所控制地区执行残酷伊斯兰教法,索马里当地人对其非常憎恨,他担心并入后其他分支可能往类似的方向恶化。此外,“基地”很多高层也在2010年前后提议,组织不应盲目扩张,这样会造成管理失效,但是扎瓦希里反对,他曾多次试图说服本·拉丹考虑并入“青年党”。被屡屡拒绝后,扎瓦希里只能等到本·拉丹死后9个月实现对“青年党”的公开合并。

很快“青年党”失去了对索马里的控制,原因是其内部对于是否加入“基地”的争议也很大。原本合并是为了促成统一,没想到使得“青年党”内部迅速分化,结果居然恶化到两个竞争中的高层领导分别给扎瓦希里写信,希望在“青年党”彻底毁灭之前“了结”对方,扎瓦希里没有采取任何行动,很可能已经无能为力。

今天的扎瓦希里已经很难统一局面,因此“基地”内部的分支有可能进一步独立或者加入IS,甚至出于内部竞争,急切地策划针对西方的恐怖袭击。如果说本·拉丹创建的“基地”组织曾经有过辉煌,那是因为它针对西方目标成功实施过系列恐怖袭击,而之后曾试图挑战“基地”地位的各种恐怖组织,希望复制类似袭击却一直没能实现。

“基地”未来走向何方

今天“基地”组织不可避免走上了衰退的道路,为防止全面被边缘化,它有可能朝以下几个方向发展。

首先,为了和IS较量,“基地”有可能宣布成立自己的“哈里法国”,尤其是也门已经陷入无政府混乱状态,可借此机会抓住也门的地盘不是没有机会。只是考虑到最近几年来“基地”在北非、索马里、叙利亚和也门的连串失利,该组织目前缺乏“立国”的能力。

第二,“基地”有可能加快部署,期待能在西方世界再一次制造大规模恐怖袭击,一次实现重现辉煌,重新夺回领导地位。有了新“成就”,获得资金支援和招募新的成员也会相对容易。因为这样也就不难理解,为何在《查理周刊》事件后一个星期,“基地”会冒出来承担责任,只不过外界存在很多疑问,效果并未达到预期。在这里IS又提供了一个案例:在巴黎发生的《查理周刊》事件已经证明,恐怖袭击不再需要复杂的计划,巧妙装置的炸弹,只要两名会使用武器的人就能实现相同的效果。

第三,“基地”有可能放弃自己的独立性,完全加入IS,从事实上承认自己的时代已经结束,新一代年轻的激进分子已发展成为更加暴力的“圣战”品种。不过这种情况不太可能发生,自从IS背叛宣布独立以来,“基地”一直不肯主动承认,始终强调IS是自身分支。而扎瓦希里只要还活着,就不会在IS的领袖巴格达迪身前低头。

不管“基地”选择什么方向,对西方国家来说都是危险的,因此对其还要保持警觉,针对“基地”的反恐计划要按照部署进行,不能被IS牵制,重点应是“基地”在也门和叙利亚的分支。而情报机构应该利用“基地”和IS之间这种此消彼长的竞争关系,挑拨离间、使其相互消耗、流逝支持者。安全机构则要做好准备,应对更多的类似《查理周刊》的袭击事件。

未来两年,将会明确“基地”在当代历史中的地位———究竟是靠实施恐怖袭击续写新篇,还是会作为“IS的发源者”面临终结?

(作者:Clint Watts,原载:外交事务;编译:潍)

来源:南方都市报